――「天才とは僅かに我我と一歩を隔てたもののことである。同時代は常にこの一歩の千里であることを理解しない。後代は又この千里の一歩であることに盲目である。同時代はその為に天才を殺した。後代は又その為に天才の前に香を焚いている。」芥川龍之介『侏儒の言葉』

芥川龍之介の有名なアフォリズムの一節である。わたしたちは「天才」と呼ばれる存在を、同時代においても後代においても、あるがままに捉えることができないらしい。「天才」とは「我我」からの差異において、つまり隔たりにおいて現われる存在なのであるが、その差異は通常の計算法では測定が不可能なのだ、そう芥川は言っている。「天才」という現れは、「一歩」=「千里」であるような隔たりというものが理解できて初めて理解しうる何かであるわけなのだ。

むろん、芥川をしてこう言わしめるのは、当然ながら、彼自身における「一歩」の経験なのである。それは、実に困難で、孤独な「一歩」の経験なのである。そして、その「一歩」が本来的に歴史的な地平への「一歩」であることは、芥川が「同時代」とか「後代」といった歴史軸でこれを捉えようとしていることからも明らかだ。

要するに、わたしたちが何かきわめて孤独で、困難な歩みをおずおずと踏み出しつつある時、それは文字通り「歴史的一歩」なわけで、もし、上の芥川の言葉を単に頭脳の鋭利さやIQのことだと捉えたとしたら彼の問題提起をまったく了解しないことになってしまうだろう。

前置きが長くなってしまったが、圓珠庵契沖阿闍梨の革新性ということについて、「同時代」はいかに評価したであろうか。今回は、この問題について、まず一歩を印してみたいのである。

ところで、今筆者は、「圓珠庵契沖阿闍梨」と書いた。

実際、契沖は書簡ではしばしば自身を「圓珠庵」と言い、また、同時代および後代の人々は彼を「契沖阿闍梨」と呼んだ。また、阿闍梨の最晩年に親しく教えを受けた安藤為章は没後一年に「圓珠庵契沖阿闍梨行実」という簡潔な伝記を書いている。「圓珠庵契沖阿闍梨」がもっとも丁寧で、敬意のこもった呼称ということなるだろう。

また、単に「契沖」と書くよりも、「契沖阿闍梨」と書いた方が、隔たりの感覚を目覚めさせてくれるような気がする。実際、単に「契沖」と呼ぶのは「国文学」という制度のもたらした言い方であって、それは、研究者が、無意識的にであれ意識的にであれ、契沖が真言宗の僧侶であることを埒外に置くことを意図するものなのではないか。

ここは同時代における契沖理解を問題にするので、敢えて「圓珠庵契沖阿闍梨」という明治・大正の頃までの呼び方に戻ることにしよう。

さて、契沖阿闍梨をきわめて高く評価した同時代人は何人もいた。

まずは師の丯定(かいじょう)である。丯定は二十三歳の契沖に曼荼羅院の住職を譲っている。そして、その翌年、契沖は二十四歳で阿闍梨位を得ている。この人は、『万葉代匠記』の作者である前に、真言宗の高僧なのである。

実際、契沖阿闍梨の学殖は仏教と和学(国文学)にわたっており、その両方の分野に門弟がいる。

また、彼には、仏教の方面でも、和学の方面でも有力な後援者がいた。

三十代の前半、彼は、和泉国の久井村の辻森家(のちの辻井家)に寄寓し、同家の書庫の漢籍・仏典を読んでいる。阿闍梨の外典に関する知識はこの時期に培われたのであろう。

三十代半ば(延宝二年からの四年間)には、同じく泉州万町(まんちょう)の伏屋家に移り、同家の蔵していた和漢の書を研究している。契沖の和書における造詣が深まったのはこの時期だと考えられるのだが、別の機会に述べるように、池田利夫の研究によればこの時期にかの『万葉代匠記』は起筆されている可能性が大きいのである。

のちに契沖阿闍梨が竟の住処とした「圓珠庵」は、伏屋長左衛門が寄進してくれたものである。財力のある人々の知識に対する敬意というものは今日のわれわれの想像を超えるものがあったらしい。

こうして、契沖阿闍梨の学殖が少数ながら同時代的にも認識されていたことはまちがいないところであるが、その歴史における卓抜を同時代においてもっとも鋭く洞察したのは他でもない水戸黄門と呼ばれる徳川光圀(同時代には「西山公」と呼ばれることが多かった)であった。

西山公が契沖を見出す経緯については、これまた別途に整理紹介するほかはないのであるが、ともかくとも、『万葉集』の注釈の決定版である『釈万葉集』の編纂という事業のために、西山公光圀は契沖を抜擢したのである。これは『大日本史』編纂に関連する事業である。

先に触れた安藤為章は、西山公光圀が『釈万葉集』を編纂するために召し抱えた寄人で、光圀の意を受けて契沖阿闍梨のもとに出向いて直接に教えをうけたわけである。

その為章の著作『年山紀聞』に収められた上述の「圓珠庵契沖阿闍梨行実」によると、西山公光圀は『代匠記』の創見に関して「其の卓見を嘉みし、且つ其の素意に合へるを奇と」したとか「掌を抵って以て千古の発明と」したとか書かれている(『日本随筆大成 新装版 第二期 16』、一九九五年、吉川弘文館、四五五―四五六ページ)。

重要なのは、『万葉代匠記』が契沖阿闍梨個人の万葉研究から水戸家の修史事業の一環へと組み替えられていったことで、その結果、契沖阿闍梨は『代匠記』を終生意欲的に改訂し続けることになったのである。

また、契沖阿闍梨の周辺には今井似閑や海北若冲らをはじめとする和学に関する弟子もいて、その最晩年には弟子たちの懇請によって『万葉集』全巻の講義を行っている。

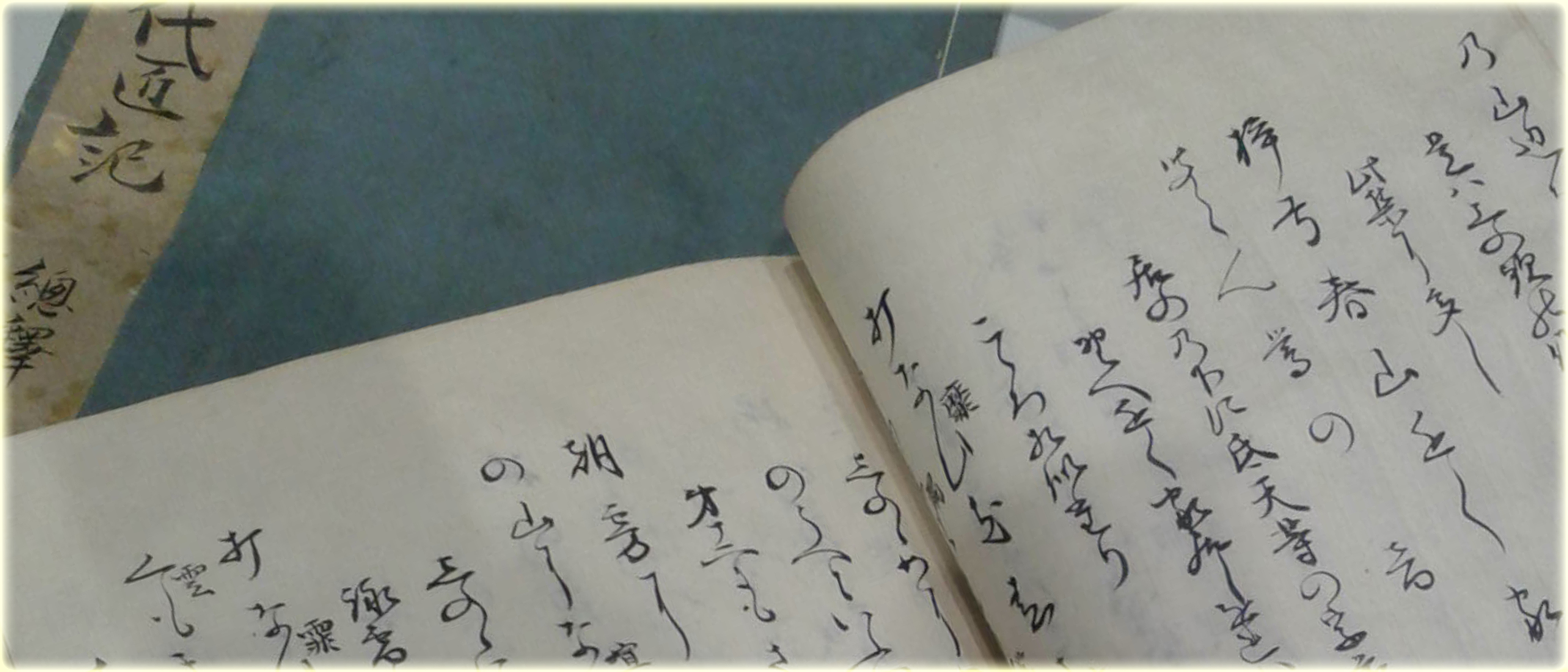

しかしながら、契沖阿闍梨の『万葉集』研究は、結局、水戸家の『釈万葉集』編纂という事業に吸収されてしまい、『万葉代匠記』という書物が公刊されるのは明治になってからのこととなるのである。江戸時代の『万葉集』研究者たちは、『万葉代匠記』の「初稿本」を書写したものを入手して学んだのであった。

契沖阿闍梨の没後五十年後に京都に留学していた本居宣長は噂に聞く『万葉代匠記』を入手しようとしても手に入らず、それどころか、すでに公刊されていた『百人一首改観抄』でさえ、売れ行きが悪かったので再版されず、手に入れるのに苦労したと書いている(『玉勝間』)。

ちなみに、より精確な本文校訂を経て書き直されて水戸家に送られた方の『代匠記』を「精撰本」と呼ぶ。この方は、その存在すら知られていなかったのである。

つまり、一部の好学の士、好事家を除いて、契沖阿闍梨は無名でありつづけたのである。そして、その無名性は没後五十年ほどは続いている。

このあたりの事情については、契沖の令名を世に広めるきっかけとなった伴蒿蹊著『近世畸人伝』の東洋文庫版の校注者であり、論文「近世畸人伝の成立」(一)~(三)(『国語国文』三一巻七号―九号、一九六二年七月―九月)の著者である宗政五十緒の整理に学ぶところが大きい。

(…)『百人一首改観抄』は寛延元年(一七四八年)の刊行である。本居宣長が上京して堀景山のもとで契沖の著作に接したのはそれより四年ののちである。一方、荒れていた円珠庵の契沖の墓域も修理されて、寛保三年(一七四三年)撰文の五井蘭洲の碑が建設された。契沖の業績が世間に注目されるようになったのはこの頃のことと思われる。(…)契沖の名が更に世上に高まって、ポピュラーになったのは寛政に入ってからであろう。その名が世人に知られるにあずかって力のあったのは伴蒿蹊著の『近世畸人伝』に載る契沖伝によってであろうと思われる。(…)『畸人伝』は安藤為章の『年山打聞』に載っている契沖の「行実」、ならびに、義剛の『遺事』によって撰ったのである。

と述べて、契沖阿闍梨の著書が寛政から文化年間にかけて、つまり、没後だいたい百年を経て、次々と上梓されるようになったとして文を結んでいる。

こうしたなかで、宣長の契沖理解には時代を超えたものがあるようだ。

宣長は契沖死後半世紀あまり後の宝暦年間に書かれたとされる『排蘆小船(あしわけをぶね)』で

逍遥院をはじめとして、近世の先達道にくらきのみならず、歌学にくらし、故に古書の注解など、ことにあさあさしくして、あやまり多し。(…)さて又近世の歌学の大厄は、あるひは西三条殿の説ぞ、幽齋の説ぞなとといへは、よくてもあしくても、御家の説なと云て、一偏にこれを用ひて、他家の説は、よくても一向にとらず、これいふにたらぬおろかなる事也、すへてかの逍遥院殿の説なとも、古書をばひろく考へずして、たたみたりに自分の憶説にてすまし、又はちかき世のはかはかしからぬ説を引て、ふるきたしかなる説を考ふると云事なし。

(『本居宣長全集第二巻』、一九六八年、筑摩書房、七七―七八ページ。なお、原文の仮名はカタカナであるが、読みにくいので平仮名に換えた。また、繰り返し記号は入力が難しいので「あさあさしく」「たたみたりに」のように同じ文字をそのまま繰り返した。以下すべて同じ。)

云々としたうえで、

ここに難波の契冲師は、はじめて一大明眼を開きて、此道の陰晦をなげき、古書によつて、近世の妄説をやふり、はしめて本来の面目をみつけえたり、大凡近来此人のいつる迄は、上下の人々みな酒にゑひ、夢をみてゐる如くにて、たはひなし、此人いてておとろかしたる。

と述べている。実証的な文献学を窮屈なものと決めつけ、自己流の解釈を創造的なものとするような考え方の人が「テキスト論」を唱えつつ、結局それが「自分の臆説」にすぎないものの提示に終わるという無残な光景は今も昔も変わらないのである。

結局、「注釈」とはいかなる営みであるのか、また、「テキスト」を解釈するとはどういうことであるのかといった問いは、誰もが陥る恣意的な解釈への耽溺を「盲説」として退ける醒めた思考と表裏をなすところの根底的な思考であるのだ、そう宣長は言っている。

この問題について、小林秀雄『本居宣長』は大きな紙数を割いて考察し、宣長は契沖の「方法」以上に、その「精神」を直知したと述べている。

だが、そもそも、契沖阿闍梨に方法的な思考のあることそのものに気づいた人が、その同時代に存在したのであろうか。筆者には「方法」と「精神」を分割する小林の思考についての疑問を感じないではいられない。

2017年3月2日 研究代表者 西澤 一光