|

日本文法学要論――山田国語学入門選書1

「日本語に主語は必須か」論議を開拓した巨人――「山田文法」の到達点の精髄

電子書籍(Kindle版)

「かかり」とは何か。宣長の真価をとらえて「係助詞」の分類を立て、「は」の本質を明るみに出すとともに、日本語における表現の本源的な力(陳述の力)を見出して、日本文法学に一大画期をなした理論。日本人の思考のあり方を長期の歴史において規定する文法的核心を簡潔に、体系的に呈示する。山田文法論最後の著作。

ここのリンク先で本書のなかをご覧いただけます(PDFファイル)

著者 山田孝雄

書名 日本文法学要論――山田国語学入門選書1

体裁・価格 A5判上製 288p 定価4180円(本体3800円+税10%)

刊行日 2009年3月30日

ISBN 978-4-902854-56-5 C0081

シリーズ他巻 山田国語学入門選書2 国語学史要

シリーズ他巻 山田国語学入門選書3 日本文字の歴史

シリーズ他巻 山田国語学入門選書4 敬語法の研究

●著者紹介

山田孝雄(やまだ・よしお/1875-1958)

国語・国文学者。富山市生れ。東北大学教授。「山田文法」として著名な文法学にとどまらず、広く国語学と国文学に関する膨大な著作を遺した。主著、『日本文法論』1908年(約1500頁)、『日本文法講義』1922年(約500頁)、『日本文法学概論』1936年(約1200頁)、『万葉集講義(三巻)』1928年〜1937年。全著作は二万余頁にのぼる。

|

初版(紙版)書影

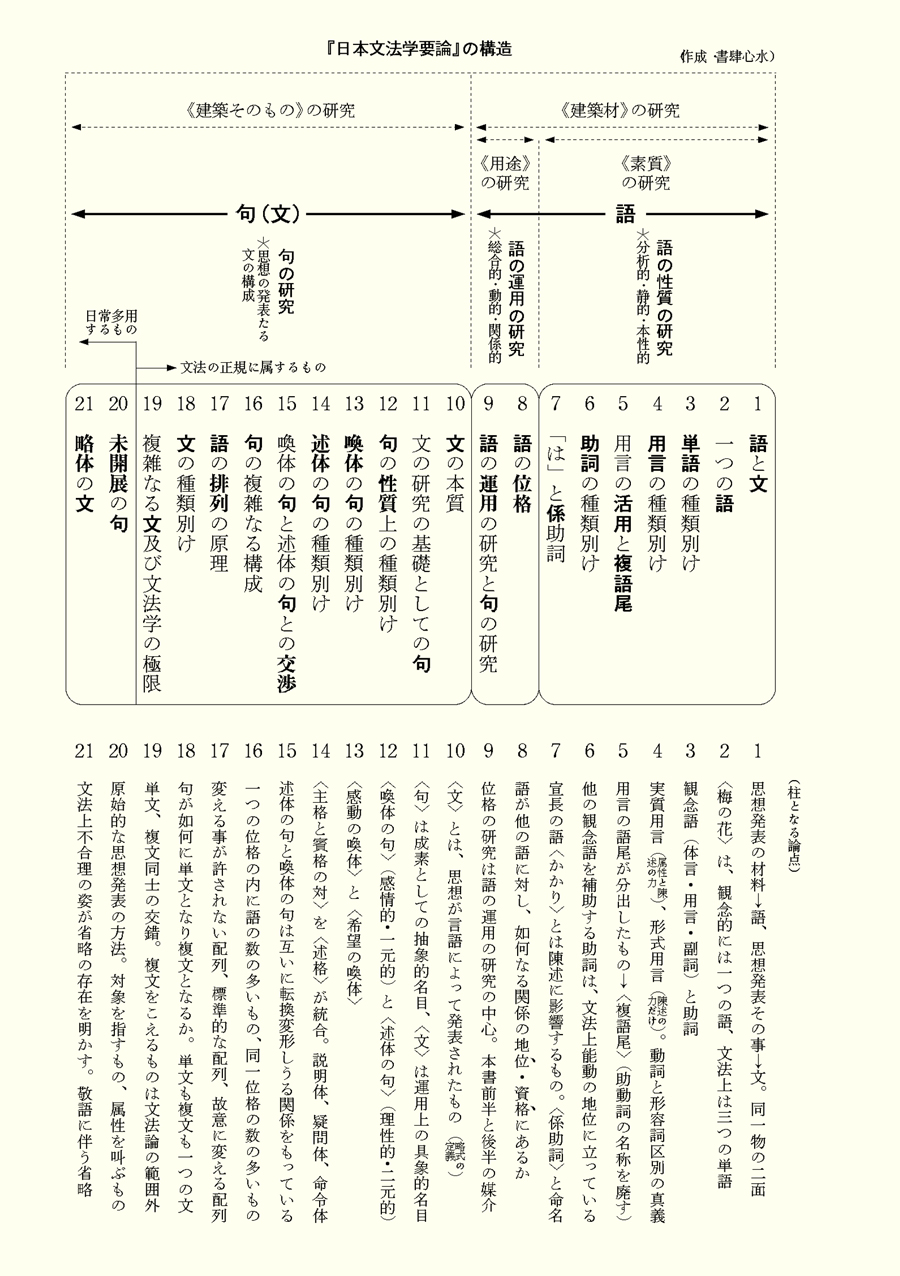

●目 次

はしがき

一 語 と 文

二 一つの語

三 単語の種類別け

四 用言の種類別け

五 用言の活用と複語尾

六 助詞の種類別け

七 「は」と係助詞

八 語の位格

九 語の運用の研究と句の研究

一〇 文の本質

一一 文の研究の基礎としての句

一二 句の性質上の種類別け

一三 喚体の句の種類別け

一四 述体の句の種類別け

一五 喚体の句と述体の句との交渉

一六 句の複雑なる構成

一七 語の排列の原理

一八 文の種類別け

一九 複雑なる文及び文法学の極限

二〇 未開展の句

二一 略体の文

む す び

山田孝雄略年譜

|

●本書より

「著者は丹波国篠山の鳳鳴義塾に国語の教師をしてゐた。当時学校できめられてゐた文法の教科書が上の普通国語学であつた。著者はその主格の助詞の条をそのまゝ受売的に講義してゐた。ところが一人の生徒があつて質問しつゝ自分らの用ゐてゐる「は」といふ助詞は主格の外のものをも示してゐると云つていろいろ実例をあげて質問し、本書の説はわからぬと言ふのであつた。自分の講義は教科書の朗読の程度のもので、之に即答は出来なかつた。それで答は次の週まで待つてくれと云ひ、さて考ふれば考ふるほど、生徒のいふことが正しくて教科書が正しくないことが明かになつたので、次の授業には生徒にあやまつたのである。而して当時の大学者の国語学といふものが中学二年生よりも劣つてゐるといふことを考へて見たときに、我が国語の学問の貧弱さに悲しくもあり腹立たしくもあつたが、しかしながら、世に大学者も少からぬことだから、正しい説も世に公にせらるゝであらうと、それから一ケ年ばかりの間、国語国文に関する学術上の論説を深く注意して殆ど洩すまいとして読みあさつたけれど、一人もその正しい説を出すものが無く、いづれも同じ様なことを繰り返してゐるに過ぎなかつた。そこで自分は思つた。こんなことで時日が経過してしまへばわが国語の正しい研究は全く行はれず、しまひには西洋人に日本語を教へてもらふ様なことになるかも知れぬ。今はまさしく国語の災難に遭うてゐる時である。之を救うて正しいことを明かに示さねばならぬ。それには火事は見つけた人間が先づ消さねばならぬと同じく、かやうなことを見せられた自分が先づ之に没頭せねばならぬと決心してこゝに日本文法の研究に殆ど半生を捧げたのであるが、その動機は普通国語学といふ書に「は」を主格の助詞としてあつたことにあり、その「は」が主格を示すものか否か、係といふことは如何なるものかといふことに自分の研究の出発点があり、その係といふことが確認せられた所に自分の研究の到着点があつたのである。」