最新刊のご案内

2025年2月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

恒藤恭・和田小次郎・尾高朝雄著

日本国憲法の哲学――法哲学者が語る民主主義日本への意志

●初心と由来――法哲学者が世界史的/思想史的に見た日本国憲法

現憲法制定同時代の代表的法哲学者が、法哲学的/政治哲学的立場から平易に語る。現憲法を貫く統一的理念/基本思想としての哲学。明治憲法から新憲法への交代になぜ高い価値があるのかを経験的に知る世代が、民主主義国日本の出発に際して示した要点。天皇を象徴として存置することで過去との切断を回避した民主主義国家、そして交戦権を放棄した独立国家。――それを支えるものは何か。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部42ページ分をご覧いただけます。

2025年1月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

小林聡幸編

精神・医学・宗教性――臨床に纏綿する救済

●心の病と宗教の微妙な関係

病と苦悩――医学の救い、宗教の救い。精神科医療は宗教を拒むべきか、受け入れるべきか、或いはむしろ活用すべきか。心の病の治癒における医療と宗教的なものの境界、心の病の宗教性をめぐる問題の最前線。

大塚公一郎・小畠秀吾・小林聡幸・佐藤晋爾・野間俊一・深尾憲二朗・森口眞衣[著]

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部47ページ分をご覧いただけます。

2024年12月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

末弘厳太郎著

実情の民法学――民法雑記帳正続新選

●紛争を未然に防ぐ予防法学たりうる民法学へ

実情に即した法運用――言うは易く行うに難いこの課題を果たすための視点と考え方。形式的で機械的な法運用の通説を批判。多様な法現象を社会学的に研究する道を拓いた碩学一流の実用法学。平凡な実情の重みを正しく見出し、専門家の視野狭窄がもたらしがちな、無理ある法運用・法解釈をのりこえる具体的論点の数々。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部44ページ分をご覧いただけます。

2024年11月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

深井英五著

日本銀行・通貨調節・公益性――金本位制から管理通貨制への経験と理論

●金利政策と公益、通貨量と生産力――近代日銀歴代総裁きっての国際派、深井英五の著作選集

日銀が視野に収めるべき公益とは何か――近代の経験からの示唆。第13代総裁が語る中央銀行通貨調節の基本。金本位制の有無を超越して貨幣経済に共通なるべき道理を探求した思索と実務の記録。実際的で理論的な、ドグマなき日銀経営の経験。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部56ページ分をご覧いただけます。

2024年10月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

三宅晴輝著

日本銀行近代史――創設から占領期まで

●総裁の権力、通貨の信認、その歴史性

激動の日本近代の諸局面において、日銀は何を守り誰を救ってきたか。日本資本主義の建設と発展に大きくあずかった近代日銀。1882年の日本銀行条例による営業開始から、1942年の日本銀行法を経て、1997年の新しい日本銀行法により現在に至るまでの日銀――その簡潔平易な前半史。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部38ページ分をご覧いただけます。

2024年9月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

大森洪太著

異譚綺聞 裁判夜話――裁判夜話/裁判異譚/裁判綺聞 抄(1)裁判篇

●英国伝統の正義の風

大審院判事等を歴任の高級法曹が、或いは見聞し、或いは調査して収集した、西洋の犯罪と裁判に関する奇譚集。古風なスタイルとセンスの語りが往時のリアリティを醸し出し、興味ある旧い事件と法廷に関する実話を今に伝える。『裁判夜話』『裁判異譚』『裁判綺聞』から選別して再配列した第一分冊、裁判篇。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部25ページ分をご覧いただけます。

2024年9月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

大森洪太著

異譚綺聞 犯罪夜話――裁判夜話/裁判異譚/裁判綺聞 抄(2)犯罪篇

●妙な犯罪とその運命

大審院判事等を歴任の高級法曹が、或いは見聞し、或いは調査して収集した、西洋の犯罪と裁判に関する奇譚集。古風なスタイルとセンスの語りが往時のリアリティを醸し出し、興味ある旧い事件と法廷に関する実話を今に伝える。『裁判夜話』『裁判異譚』『裁判綺聞』から選別して再配列した第二分冊、犯罪篇。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部30ページ分をご覧いただけます。

2024年7月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

末弘厳太郎著

末弘厳太郎評論新集――資本主義・法治・人情・デモクラシー

●「嘘の効用」の末弘厳太郎、『法窓閑話』『法窓雑話』『法窓漫筆』『法窓雑記』からの新集

資本主義化、近代化のなかで法を民主主義的に働かせるための視点と施策。法治近代化の来し方であり、あるいは今なお行く末の課題でもあり、また深く張られた禍根でもある世の諸事情。時代が変わっても変わらない、法治現代化のための考え方を、法社会学の先駆者末弘厳太郎が末弘一流の視点で語る。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部37ページ分をご覧いただけます。

2024年7月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

平井靖史・藤田尚志編

〈持続〉の力――ベルクソン『時間と自由』の切り開く新地平

●拡張ベルクソン主義、シリーズ最新刊

ベルクソン哲学の現代的射程は計り知れない広がりと深さを秘めている。その土台であり屋台骨となっているベルクソン独自の時間概念〈持続〉。ベルクソンの総ての革新がそこから始まった〈持続〉概念が示される『時間と自由』。その現代的読解の最前線。アレッサンドラ・カンポ/バリー・デイントン/近藤和敬ほか著。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか50ページ分をご覧いただけます。

2024年6月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

内野茂樹著

新聞とアメリカ革命――初期アメリカ新聞の生成発展と建国独立闘争におけるその役割

●窮極の権利闘争のための新聞――新聞が無気力を脱して激しい編集意識を持ちはじめる時

草創期のアメリカ新聞が歴史的見地において最も著しい社会的役割を担った点は、近代社会の一条件である自由の獲得のたたかいにある。単なる母国からの分離ではなく、母国の至上命令権という絶対権力の返上運動であると共に、内には有産上層の階層に対する中産無産市民の運動でもあった独立革命における新聞の意義を、初期植民地以来の新聞史のなかに位置づける。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか50ページ分をご覧いただけます。

2024年5月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

瀧川幸辰著

大学と政治――近代日本の大学の自治、その建設と破壊

●学問を権力、財力、俗論から守る――理念とその実践者たち

大学の自治をめぐる戦いのドラマ。大学の理念は帝国大学時代から進歩しているのか、後退しているのか。京都帝大法科の精神と瀧川事件のあとさき。死して生きる道の記録。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか45ページ分をご覧いただけます。

2024年3月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

伊藤正徳著

近代日本新聞史 内幕篇――読者・広告・経済・競争

●近代新聞の精神/日本新聞の現実――「社会の木鐸」から「飛ばし」「押し紙」「積み紙」まで

新聞が良くならなければ、社会は良くならない。――『近代日本新聞史』の続編として、新聞社の要職経験者が業界事情をさらにクローズアップして具体的、経験的に語る、生の現実。世界の中の日本の新聞、日本社会の中の新聞、そして新聞人の人生。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか63ページ分をご覧いただけます。

2024年2月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

ジョゼフ・シャルモン著/大澤章訳

自然法の再生

●近代から現代へ――自然法がもつ意味を問う

政治の手段、利益の技術にすぎない法のあり方への抗議。――人権・憲法・国際法を自然法が基礎づけた時代から数世紀。対立する各宗教は存続し、世界国家の成立もない現代において、宗教者にも非宗教者にも共通するべき正義の基礎、理想への信念ないし信仰としてある自然法。自然法という名の法律的理想主義の意味の変遷を説き、自然法を否定する諸学派においてもそれを避けえない事情を明るみに出す。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか60ページ分をご覧いただけます。

2024年1月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

穂積重遠著

近代日本判例批評集――新編 判例百話/有閑法学/続有閑法学

●人の争い、法の白黒――各話読み切りの裁判エッセー集

「日本家族法の父」の平易な名著三冊を再編。法学の素養なしに読める語り口の、庶民向け実践的法学入門。争われている「それ」は誰のもの/権利/罪なのか。人情と法の正義と慣習と、各々の論理、そしてその動揺。人生の重大事について事実と法律が矛盾してはいけないという根本問題を踏まえて論じられる法規と判例。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか35ページ分をご覧いただけます。

2023年12月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

瀧川幸辰著

刑罰・法学・歴史性

●歴史的視点による教養の刑法入門――死刑廃止と犯罪抑止の法学的歴史

刑罰と刑法はどこから来てどこへ行くのか。刑法の歴史性を具体的な人物と事情から明らかにする。哲学思想と批判精神が法学と法治の進化を駆動してきた歴史の実例。日本の刑法学の基礎を築いた瀧川幸辰の刑法の歴史面に関する論考集。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか49ページ分をご覧いただけます。

2023年11月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

恒藤恭著

個人と世界と法哲学――人類史と思想史から法哲学の場所へ

●人類史のなかの法哲学――歴史的に広く見わたされた法哲学の場所と諸課題

法と哲学の関係は人間の歴史の各ステージにおいてどんな意味を持ってきたか。そして「現代」というステージにおける法哲学の役割は何か。困難な時代に左派自由主義の法哲学者として活躍した恒藤恭。保守的性格が極めて濃厚な法の世界を個人主義の哲学的立場から基礎づけ、世界戦争を経た「現代」において倫理的自由からさらに法的自由へと進む道の意味を説く。書肆心水の選定による論文集。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか41ページ分をご覧いただけます。

2023年10月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

アンリ・ベルクソン著

記憶理論の歴史――コレージュ・ド・フランス講義 1903-1904年度

●伝説の名講義シリーズ、ついに公刊! 第二編

ベルクソン自身によるベルクソン哲学解説。ベルクソンの時間と心の哲学における中核的概念「記憶」。『物質と記憶』からアップデートされた論点、解像度を上げた概念の姿。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか35ページ分をご覧いただけます。

2023年9月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

伊藤正徳著

近代日本新聞史――近代新聞の誕生から敗戦占領下での再生まで

●歴史の中の新聞、歴史を作る新聞

言論(主張)と報道(事実)と国の進路。近代化と民主化の中で新聞と記者はいかに輝き、資本主義の進展と戦争の中でいかに死んだか。新聞界の重鎮として要職を歴任した著者によるリアルな記録。新聞の必要性、存在意義とは――歴史が現在を問う。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか48ページ分をご覧いただけます。

2023年7月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

和田小次郎編訳『国家と法と正義』

●ヨーロッパ精神における正義観念――古代ギリシャ・ローマ思想から近代民族主義思想まで

ユリウス・ビンダー/アドルフ・ラッソン/マックス・リュメリン/ジョルジオ・デル・ヴェキオ[著]

正義が共同体的なものになるとはどういうことか。ヨーロッパ精神における正義観念の法学的特徴と要所が示された数編を編訳した概説書。激動する国際状況において国家の正義を再考すべき時における国家と法と正義の関係の法哲学。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか51ページ分をご覧いただけます。

2023年6月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

和田小次郎著『人間・自然法・実定法――法の歴史性をめぐる法哲学』

●法学の二大概念と人間性から問う根本的な法哲学

尾高朝雄と共に日本法哲学会を創設し、日本の法哲学を社会に開かれたものにする試みに着手するも、尾高同様50代で突然死去し、その後「忘れられた法学者」となってしまった進歩的法学者和田小次郎。その主要著作を一書に。法規の背後で歴史的に生成変化を続けていく生きた法をとらえる理論と、法をめぐる闘争を高い次元から見る“世界史の法廷”の視点。法と法規を区別することが法論議に持つ大きな意味を示す。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか40ページ分をご覧いただけます。

2023年5月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

外務省編著/信夫淳平原著『満洲問題・日露戦争・終戦講和――小村外交と国際政局 1901-1905』

●世紀をこえる権威主義ロシアの侵略と外交の手法

日本の外務当局の立場と見解を克明に伝える第一級の外交歴史著述。多数の引用資料と旧時代式の表記を読みやすく調整した現代版。ロシアによる隣国への占領侵略から外交交渉決裂を経て戦争へ。ロシア連敗の戦局から講和会議開催への流れにおける各国の思惑と行動、その後のロシア反攻の強固な意志を見た各国の思惑と行動。濃密な五年間の軌跡を、外相小村寿太郎を軸とした具体的折衝の詳細な記録が浮き彫りにする。

小村「貴下の言はあたかも戦勝国を代表する者の如くである(笑)」。ウィッテ「ここには戦勝国なく、したがって戦敗国もない」。――敗戦と償金を断固認めないロシアとの講和の経験。いかなる条件が揃ってそれは可能になったか。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか52ページ分をご覧いただけます。

2023年4月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

田中惣五郎『天皇と軍隊――近代日本国家起動の力、その起源と確立』

●一面傲慢、一面卑屈。――この人間像を形成した国内事情と助長した国際事情

近代日本国家機構の頂点と土台、その創出と連結。――幕末の動乱から明治維新の国家統合、そして立憲君主国として先進世界と関わってゆくための道において、天皇はいかにして天皇となり、軍隊はいかにして軍隊となったか。地政学的条件が生み出したものとしての近代日本国家の天皇と軍隊の連結。日本が今なお脱しえずにいる因縁の歴史的成立事情をたどり、ゆがんだ近代性の淵源を探る。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか53ページ分をご覧いただけます。

2023年3月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

恒藤恭『国際法・国際政治・法哲学――自然法の歴史から世界法の概念まで』

●近現代世界動乱の焦点、国際法の歴史性と可能性。問われる国際法の存在/実効性の基盤を説く

国際法が関係する国際政治を論じることの難しさはどこにあるのか。その複合的で重層的な概念構造を歴史的・哲学的に示す。国際法がもつ近代性から、世界法、世界国家の概念とその可能性の意義までを視野に収めた原理的考察。革新派法哲学者恒藤恭の多数の著作の中から国際法と国際政治の関係を論じた主要論考を一冊に。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか48ページ分をご覧いただけます。

2023年2月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

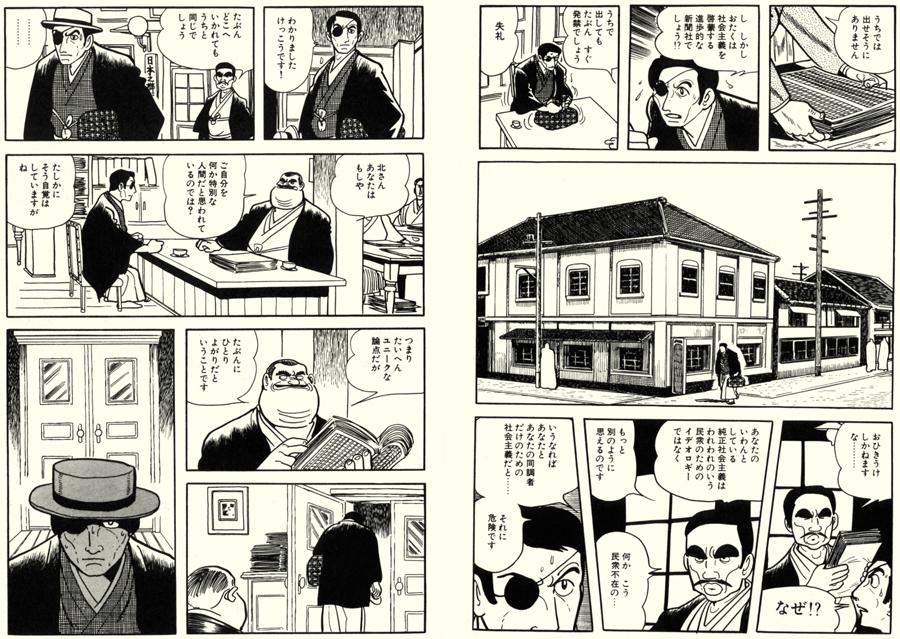

田中惣五郎『日本の自由民権と民権家――人物の系譜と運動の運命』

●近現代日本自由民主主義の原点。その光と闇。日本が平等へと向かう道の困難。その原型としての自由民権運動

元勲、官僚、インテリ、庶民――。それぞれの民権家はどこから来て、運動はどこへ向かったか。多数の主要民権家の出自と経歴を考察し、民権家相互の関係から自由民権運動の全体像とその運命を描き出す。複数の層をなすそれぞれの民主化の動機、性質、限界。自由民権運動の不徹底さはその時代の人々のみならず、後世子孫にまで害毒をもたらしてきたという見方を持つ著者が、自由民権運動を批判的に評価した基本文献。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか56ページ分をご覧いただけます。

2023年1月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

ロスコー・パウンド『英米法と法の近代――法律諸体系の歴史と原理の法学的/哲学的諸解釈』(高柳賢三訳)

●主要な法律史観の批判と評価、英米法近代化の精神と力、法の歴史性と法の近代性を見据える法学の主体性

何が法律の根拠となり理念となってきたのか。宗教、哲学、民族性から政治、経済、個人の力まで、法律のありようを方向づけた主要素を批判的に評価。法律近代化の精神を示し、新しい状況の中で法律を形成/運用する力はいかにあるべきかを歴史的に説く。安定性と変化性という矛盾する課題を常に原動力とすべき法の立場、変化する現実に対応する立法、司法、法学の主体性。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか57ページ分をご覧いただけます。

2022年12月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

ジェフ・ウェイト『ニーチェの身体/屍体――美学、政治学、予言をめぐって、あるいは、日常生活のスペクタクルとしてのテクノカルチャー』(上・下)

●伝染するニーチェ、ニーチェとニーチェ主義。ニーチェの政治性、ニーチェの秘教主義という難問の最深部へ。

死んだニーチェはその屍体(言語資料体)からニーチェ主義という生きて動く身体を作り続けている。このニーチェとニーチェ主義を連結するメカニズムの理論化のために、ニーチェの公刊・非公刊テクストを徹底した正確さで探究。問われているのは、死せるニーチェ(corpse)、その著作群(corpus)と、ニーチェ死後の生けるニーチェ主義という身体――右翼の、中道の、とりわけ左翼の集団(corps)――との関係であり、ニーチェの秘教主義に対する我々の態度である。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか52ページ分をご覧いただけます。

2022年11月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

木村泰賢『時代と無限と大乗の菩薩道――仏教研究/歴史意識/社会性』

●物質文明時代の仏教が考える歴史性と社会性――出家道と在家道の断絶を超える大乗菩薩道の「自利他利同事」

解脱とよりよき世界の建設は矛盾するか。「観念の浄土」と「実在の浄土」の対立から「生成の浄土」へ、そして大乗主義と小乗主義の対立を総合する立場。限りない欲望を苦悩の原因として捨離することのみを趣旨とする小乗的立場をこえて、欲そのものの根本をつきつめて、そこに理想の根拠を見出す菩薩道。大乗と呼ばれるようになる契機としての「自利他利同事」思想が、内へ向かう事と外へ向かう事の一致の意味を説く。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか58ページ分をご覧いただけます。

2022年10月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

木村泰賢『生命と欲望と仏教の解脱論――古代インドから近代にわたる思想史における』

生命のありかたから展開する仏教的自由。近代仏教学の開拓者が、生命の三相である持続(食欲)拡大(性欲)自由(遊戯欲)から出発し、宗教意識自体を生命活動の本質から考察。全ての宗教が何らかの形で解脱の要求を背景とするものである中で仏教の解脱がもつ個性を歴史的に明らかにする。とりわけ大乗仏教へと展開したことの意義を仏教史と他の宗教や思想との対比において示し、そこから見た運命と自由の関係を説く。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか54ページ分をご覧いただけます。

2022年9月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

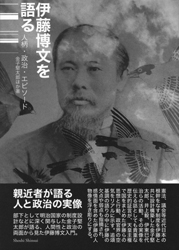

金子堅太郎ほか『伊藤博文を語る――人柄・政治・エピソード』

伊藤博文の国家建設に部下として深く関与した金子堅太郎が語る、人間性と政治の両面から見た伊藤博文入門。憲法と議会をはじめ近代日本の根幹をなす各制度を、伊藤と共に設計した金子堅太郎、井上毅、伊東巳代治らの活動。その実像を伝える話としても貴重な歴史的証言が、天皇主権で国をまとめた伊藤たちの思想と行動、明治政官界の課題と空気をリアルに示す。追頌基調の語りの中に伊藤の欠点や弱点も指摘され、感情面をも含めた伊藤の人物像を浮き彫りにする。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか43ページ分をご覧いただけます。

2022年8月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

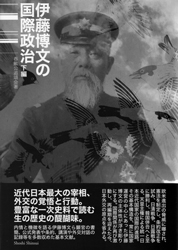

春畝公追頌会『伊藤博文の国際政治』上編/下編

近代日本最大の宰相、外交の覚悟と行動。豊富な一次史料で読む、生の歴史の醍醐味。

内情と機微を語る伊藤博文ら顕官の書簡、公式発表や条約、講演や外交対話の記録等を多数収めた基本文献。欧米進出の脅威に曝され、憲法を制定し、条約改正を試み、日清戦争、日露戦争に勝利し、韓国併合へと至る、天皇主権による統一日本近代国家の国際的進路。その基本構造を、常に国家運営の中心にあった伊藤博文の主体性が浮き彫りにする。国際関係が再び激動し、再編期を迎えた今、日本外交の原点を省みる縁。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。

上編 45ページ分

下編 53ページ分

2022年6月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

伊藤正徳『軍備と想定敵国――世界戦争時代の経験』

「すべての軍備の根底は〈想定敵国〉でなければならぬ」――これは過去の思想か、普遍的標準か。軍事と政治の交点にある軍備選択を決定する公論の条件をめぐる具体的考察。軍備が領土と利権拡大のための生産的事業であった時代が終わり、軍備縮小が国民的要求となった現代における合理的軍備選択の理路。「必然的想定敵国」から「可能的想定敵国」、そして十中八九戦わざる純地理的な想定敵である「便宜的想定敵国」まで、議論のグラデーションを示し、武装論議の本質を考える歴史的実例。民主国の軍備選択は「想定敵国」なくして可能なのか。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか47ページ分をご覧いただけます。

2022年5月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

林権助『極東動乱 出先外交経験秘話 ――葛藤するロシア、中国、韓国、日本』

極東地政学問題の原型、ロシア/中国/朝鮮/日本、そしてそこへの英米の関与を、対韓工作の三人男(桂太郎、小村寿太郎、林権助)と称された駐韓・駐支公使が語る。事なかれ主義官僚の枠を超えた政治判断と人情、本省との距離感、軍部との微妙な関係、そして折衝のセンスとテクニック。くだけた語りで、後代の常識からは批判される行為についても主体的に証言し、当時の空気を生々しく伝える一級の史料。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか52ページ分をご覧いただけます。

2022年3月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

高柳賢三『法律と哲学/法律の哲学 ――関係性・歴史性・普遍性』

現にある法とあるべき法――法律論になぜ哲学が必要か。歴史的で世界的な広い視野から法哲学の立場を明らかにする。

1)法律の論理的、普遍的特質を明らかにすること、2)法律の歴史的発展の基礎とその一般的特性を明らかにすること、3)法律の合理的基礎としての正義理想を内省し、これによって成定法律秩序を評価すること。――この三つの任務をもつものとしての法哲学の立場を初学者に対して示す、総合的入門書。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか40ページ分をご覧いただけます。

2022年2月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

ラインハルト・メーリング『カール・シュミット入門』藤崎剛人訳

生けるシュミット、思想と人物、その脱神話化へ。進化を続けるシュミット研究の最先端を行く総合的概説書。積年の研究成果からシュミットの理論の発展を一つの時系列として説明、その本質と人物像に迫り、流行言説への安易な援用に再考を促す。自由主義法治国家の解体を分析したシュミットから今日の問いへ。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか33ページ分をご覧いただけます。

2022年1月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

高柳賢三『英米法の歴史と精神』

英米的性格の文化的基底、大陸の法典主義に対する英米の経験主義的な判例法主義とは何か。

近現代世界をリードし席捲したスーパーパワー英米の基底にある正義と秩序のセンスとテクニック。文化の各領域に見られる、理論的に対して実際的、書斎的に対して実験室的、演繹的に対して帰納的等々の言葉で表現されるアングロ・サクソン的性格の淵源であるイギリス法の伝統。抽象的理念主義思想が退潮し、歴史と経験を踏まえた実際的行動選択の精密な議論が求められる現在、回顧し参照すべき伝統。明治期に独仏大陸法を継受し、戦後は米国流憲法を制定したものの、独仏系思想の影響色濃い近現代日本の人文思想界の視野から外れがちな思想的伝統を知る基本文献。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか56ページ分をご覧いただけます。

2021年12月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

堀内干城『日中衝突三十年 現地外交の志――道義的経済政策と侵略的軍事の抗争』

二十一ヶ条要求から第二次大戦戦後処理まで、日中衝突三十年のあいだ日中外交本街道を歩み、そのうち二十年を続けて現地の実務当事者、責任者として過ごした稀有な体験から「道義派と拡張派の抗争」の歴史を語る。現地社会に密接した具体的経済外交とそれに伴う日中関係の推移、軍事的勢力の拡張が徐々に英米権益を圧迫し破局へと向かう状況、そして日本降伏後の中国における復興事業の記録。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか77ページ分をご覧いただけます。

2021年11月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

斎藤良衛『近代中国と列強の利権――積弱大国に展開する経済の国際政治』

錯綜する地政学的で地経学的な国際政治。ワシントン体制下、二つの世界大戦の間の時代状況を中心にアヘン戦争以来の歴史を振り返り、その先を展望する、同時代国際政治批評。協調主義から群雄割拠、合縦連衡を経て再び協調主義へ、そして……。帝国日本の満洲事変以後の拡張主義による自滅の歴史的背景となる、近代中国に展開する国際的経済事情の概要。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか83ページ分をご覧いただけます。

2021年10月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

野村吉三郎『日米開戦 最終交渉の経験と反省――駐米大使の回想日録と戦後処理』

国政における外交の意味を問う近代日本最大の経験。交渉の最前線、当事者の歴史的証言。真珠湾攻撃と前後した対米最終回答を宣戦布告とする、今なお広くみられる誤解についても終戦翌年には事実を公にした重要文献。今日多方面から明らかにされている関連史実に照らして、外交交渉の最前線で行われていた折衝はいかなる意味があったのかを反省する基本史料。ルーズヴェルト大統領とは九回、ハル国務長官とは六十余回に及んだ折衝の回想日録を中心とする『米国に使して――日米交渉の回顧』と、終戦直後の反省と課題を語った『アメリカと明日の日本――『米国に使して』の続篇』の合冊版。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか42ページ分をご覧いただけます。

2021年9月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『近代日本外交百年史――開国から国際連合加盟まで』外務省監修※

近代から現代へ、国の根本的なありかたが常に国際関係に左右されてきた日本。開国による国際関係への参加から、百年を経て振り出しに戻った現代日本。その構造を形成した百年の外交の一つ一つの史実の有機的関係を外交当局の視点で示す。満洲事変から日米開戦までについては三分の一の紙数を費やし特に詳述。

※外務省監修『日本外交百年小史』(1958年刊行改訂版、山田書院)の改題改版復刻(底本には1962年刊行の第六版を使用)

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか76ページ分をご覧いただけます。

2021年8月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『座談会 明治大正外交官秘話』

秋月左都夫/石井菊次郎/栗野慎一郎/幣原喜重郎/林権助/牧野伸顕/松井慶四郎/芳沢謙吉

激動する初期日本外交の機微を明かす当局者の肉声。条約改正から日清戦争、日英同盟、日露戦争、第一次世界大戦前後まで、くだけた語りから当時の外交当局における支配的理解、共通の信念やセンスが見て取れる第一級の資料。国際連盟脱退の時局において開催された座談会で示される、国際信義、国際条約の重視、誠実と穏健が近代日本の大をなしたという思想。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか90ページ分をご覧いただけます。

2021年7月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

矢内原忠雄『満洲問題入門――植民・資本・政策・軍事』

ロシアの脅威の時代から中国ナショナリズムとの相克の時代へ――満洲国建国前後の問題の構造を多面的に明かす。

同時代のリアルポリティクスに学術性と批評性を標榜する研究はいかに対するか――植民政策学の泰斗による実践。ロシアの脅威に対する防衛として満洲に特別の勢力を張った段階から、中国のナショナリズムが高揚し、ワシントン会議においてアメリカ主唱の下に中国における「特殊権益」が否定され、日英同盟も廃棄された段階に至るも、いよいよ「特殊権益」の地歩を固める日本。あからさまな帝国主義的植民政策が行き詰まる時代において建国された満洲国を画期とする状況の諸問題。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか60ページ分をご覧いただけます。

2021年6月

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

斎藤良衛『革命ロシアの極東進出――満洲事変前夜まで』

帝政ロシアから革命のソヴィエト・ロシアへと連続する地政学的リアルポリティクス。帝国主義型の拡張主義とインターナショナルな解放思想のハイブリッド。その具体的行動であるソヴィエト・ロシアの東方進出を、地理的相互関係における政治的問題として考察。第一次世界大戦後、満州事変に至るまでの時期、極東、とりわけ中国本部および満蒙において革命主義のロシアはいかに活動を展開していたか。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか50ページ分をご覧いただけます。

2021年5月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

ウィッテ/クロパトキン/ニコライ二世/ウィルヘルム二世

大竹博吉編訳『ロシアの満洲と日露戦争』

近代日本の進路における地政学的運命、日清戦争から日露戦争への経緯をロシア側から照らし出す。当時の満洲問題と日露戦争において第一義的な役割を演じた人物自身の状況認識と行動から明らかになる、日露戦争問題の本質。ロシア内部における主戦派と反戦派の対立関係、革命への趨勢が絡み合う複合的な状況。日本側からだけでは見えない歴史の多面的な実像。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか65ページ分をご覧いただけます。

2021年4月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

伊藤正徳『攻める外交 加藤高明――脱元老支配と日英同盟による国際戦略』

主義主張の人、加藤高明。小村寿太郎と並び称された近代化日本外交の雄の思想と行動。「帝国」に栄光をもたらすとともに、結局は加藤の意図を超えた昭和期の戦線拡大による惨事へと到る対満蒙積極政策の道をつけた加藤の外交。今では多く知られざるその真実と意味を詳細に示す。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか87ページ分をご覧いただけます。

2021年3月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

尾高朝雄『法思想とは何か――法思想を法や法学や法哲学と区別することの意味』

法学史でも、法哲学史でもない、法思想史の可能性。「理想論的原理主義」と「程度論的実務主義」の背反関係をこえて、責任ある革新の条件となる法思想の歴史性を見据えた法治へ。法学のための法学をのりこえる尾高法哲学の精神。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか50ページ分をご覧いただけます。

2021年2月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

信夫淳平『大正日本外交史――覇道主義から大勢順応協調主義を経て協調破壊傾向へ』

苦難と栄光の明治と協調破壊による自滅の昭和との間、あるいは明治富国強兵の頂点たる自衛的日露戦争と昭和軍国主義による侵略的戦線拡大との間に位置する大正日本外交の概要。第一次世界大戦に参戦し、国際政治において主要大国の席を得た大正日本外交の主要論点。同時代の国際法学者が、形式的拘泥の弊に陥りやすい外交官僚的視角をこえて、批評的に時代の動きを分析。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか53ページ分をご覧いただけます。

2021年1月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

信夫淳平『明治二大外交 日英同盟と日露戦争――絡み合う欧米外交と日本外交』

近代日本国家外交の頂点、その真実と意味。桂太郎首相と小村寿太郎外相の時代、第二次大戦敗戦までの20世紀前半の日本国家のありようと進路を決定的に方向づけた地政学的運命、日露の緊張関係を、外交の史実から詳細に描き出す。日本はいかなる状況の中、国際政治としてどこまで押し、どこで引いたか、臨場感ある駆け引きのディテール。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部ほか60ページ分をご覧いただけます。

2020年12月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

式場隆三郎『サド侯爵夫人とその夫』

日本におけるサド研究の嚆矢。夫婦関係に注目した、サド論議へのイントロダクション。横暴無類の変質者によくかしずいた「天使のような純情の女性」サド侯爵夫人が、長く獄中にあったサドに宛てた手紙を多数引用し、物語風に記された簡潔な夫妻の評伝。「サド侯爵夫人」「愛の異端者サド」の二部構成。第二部のサド篇では『ソドムの百二十日』他、サドの主要著作の梗概と歴史的背景を紹介。日本で初めて本格的にサドを論じた記念碑的著作。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。

2020年11月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

ダウトオウル『文明の交差点の地政学――トルコ革新外交のグランドプラン』中田考監訳

池内恵氏推薦の辞 「知る人ぞ知るまぼろしの地政学の名著、待望の全訳が現れた。その存在を広く知られながら、主要欧米語の翻訳がなかった大著、新オスマン主義の世界戦略の書が今《蘇った》。トルコの外相・首相を歴任した文明思想家ダウトオウルが国際政治史のパワーセンター・イスタンブールを主軸に構想する、もう一つの世界帝国がもたらす新しい秩序だ。」

非欧米目線の新しい国際政治理論、その豊富な内容。歴史ある非覇権国が今もつべき主体的戦略の深度、その日本との類似性。ダイナミックで多元的な力の均衡システムへと移行しつつある状況が新たな「地政学」を要請する今、トルコ外交を革新しようとする立場から見えるグローバルな地政学問題の最前線。ポスト冷戦期の現実に即しつつ、歴史と地理の深みを視野に収めた新しい国際政治戦略により、欧米中心の世界秩序を克服しようとする政治的・実践的試みが、文明の衝突から文明の総合へのリアリズムを示す。(解説・内藤正典)

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。

2020年10月

.jpg)

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

ブランデンブルク『第一次世界大戦への外交史1――ビスマルクから日露戦争まで』芦田均訳

ブランデンブルク『第一次世界大戦への外交史2――建艦競争からバルカン戦争と開戦まで』芦田均訳

ヨーロッパ列強の利害による思惑と駆け引きの詳細と連鎖、現代世界の構造を形成した世界戦争に至る経緯を活写する。謀り謀られ、付いては離れ、望まざる全面戦争の渦に呑み込まれてゆくリーダーたち。力関係の論理と感情の機微を外交文書に基づき生々しく描く。(書肆心水版《芦田外交史》シリーズ完結。既刊『第二次世界大戦への外交史1・2』『両大戦間世界外交史』『第一次世界大戦外交史』)

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。

2020年8月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

芦田均『第一次世界大戦外交史――開戦前夜から講和会議と近東分割まで』

現代世界の構造を形成した世界大戦を外交から考察。日本の参戦と対中国事情、終戦後の近東分割処理をも詳説。ヨーロッパの問題はどのようにして世界化されていったのか、その大勢と機微を外交の実際から明らかにする。芦田外交史全五冊のうち第一次世界大戦を論じる部分を一巻に再構成。シリーズ既刊、『第二次世界大戦への外交史1・2』、『両大戦間世界外交史』。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。

2020年7月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

牧野伸顕『開国と興国と外交と――松濤閑談』

急速に近代化する日本国家エリートの視点とセンスと経験。中公文庫『回顧録』で広く知られる牧野伸顕、もう一つの回顧録。大久保利通の子として生まれ、10歳での岩倉使節団随行に始まり、早くから内務と外務の空気に触れて育った国家エリート中のエリートが語る、興味深い具体的事実の数々。官界・国際政治・皇室の事情に通じ、第一次世界大戦パリ講和会議では日本代表団事実上の首席として活躍。老いてなお重きをなし、5.15事件、2.26事件でともに標的にされた重要人物が語り遺した、近代化日本のリアルな風景。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。

2020年6月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

清沢洌『第二次欧洲大戦 前史と緒戦――外交・思潮・人物像』

第二次欧洲大戦が「戦闘なき戦争」と言われた頃。開戦はいかなる経緯、判断、展望においてなされたか。武力戦であるよりもむしろ外交戦に虚々実々の努力が払われた「宣戦布告の伴った外交」の分析。戦前のリベラリズム批評を代表する清沢が「戦争は善と悪との衝突ではない、正義と正義との衝突である」として、ヒトラーに対してさえも公平たらんとした同時代批評。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。

2020年6月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

杉山茂丸『山県元帥』

近代化日本の軍政を構築して統率した山県有朋。其日庵一流の語りで伝える山県の人生における情と理。山県、伊藤博文ら元老と直に交わった杉山茂丸の目に映る元老政治の舞台裏。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。

2020年4月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

式場隆三郎『民芸の意味――道具・衣食住・地方性』

今では姿を消したもの、今でも使われ続けているもの。日本諸国民芸の旅でたどる、実用の中にこそある美。柳宗悦と共に民芸運動を推進し、『二笑亭綺譚』の著者として知られる精神科医の民芸論を選択して集成。馬鹿の一つ覚え的な作業からこそ生れる美、作家的意識が生じたときに失われる美、実用とともにある美。技巧の末に堕ちた現代における民芸思想の意味。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文41ページまでをご覧いただけます。

2020年3月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

芦田均『両大戦間世界外交史 賠償問題・経済復興・軍備縮小』

絡み合う賠償と戦債の問題、経済復興、軍縮会議――ナチスの勃興を招来するに至った国際政治の混迷する諸折衝。ヴェルサイユ・ワシントン体制という国際新秩序、あるいは欧米ソ連、三極構造の成立期。戦後処理と再開戦準備の間に何があったのか。芦田外交史全五冊のうち両大戦間における困難な国際秩序構築の時期を論じる部分を一巻に再構成。外交官から政治家へ転身したリベラリストの同時代認識。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の冒頭をご覧いただけます。

2020年2月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

芦田均『第二次世界大戦への外交史2 ナチスの勃興から開戦まで 1933-1939』

わかりやすく物語的に説かれたリアリティと緊迫感ある外交の現場。ヨーロッパにおける外交と戦争のグラデーションをあざやかに描写する。“芦田外交史全五冊”のうち開戦への危機の時期を論じる部分を二巻に再構成(既刊 『1 満洲事変とその前史 1919-1933』)。岩波文庫『第二次世界大戦外交史』で広く知られる芦田均の外交史論。外交官から政治家へ転身したリベラリスト芦田均の同時代認識。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の冒頭をご覧いただけます。

2020年1月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

芦田均『第二次世界大戦への外交史1 満洲事変とその前史 1919-1933』

外交官から政治家へ転身したリベラリスト芦田均の同時代認識。“芦田外交史全五冊”のうち開戦への危機の時期を論じる部分を二巻に再構成(続刊『2 ナチスの勃興から開戦まで 1933-1939』)。岩波文庫『第二次世界大戦外交史』で広く知られる芦田均の外交史論。現在ではこれ自体も歴史の対象というべき、当事第一級の人物による同時代認識の公的証言。リベラルとされる芦田は何を知らせ、訴えていたのか。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の冒頭をご覧いただけます。

2019年12月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

本間邦雄『時間とヴァーチャリティー――ポール・ヴィリリオと現代のテクノロジー・身体・環境』

トーチカからモバイル端末まで。技術革新で変容する“現実”。ポール・ヴィリリオの多面的議論を平易に解説し、ヴァーチャリティーなしではリアリティーが充分に構成されないような局面が各所に広がる現代の状況を掘り下げる。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と「はじめに」をご覧いただけます。

2019年11月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

尾高朝雄『法と世の事実とのずれ』

変わる世の中と安定性を要件とする法の間にある関係の基本構造。法と社会の主要素(道徳・経済・政治)とのダイナミックな関係を問う尾高法哲学の基本的な問題系を平易に示す、尾高法哲学入門。

「法における規範と事実のこの矛盾は、人間そのものに内在する矛盾のあらわれであるということができよう。法は人間生活の秩序の原理であり、人間の本性にはそもそも矛盾が内在しているからこそ、法の中に規範性と事実性との矛盾が著しくあらわれて来るのである。」

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各章冒頭をご覧いただけます。

2019年10月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

高柳賢三『極東裁判と国際法――極東国際軍事裁判所における弁論』

東京裁判における検察側の主張は、国家ではなく個人を国際法で、かつ事後法で裁こうとする不法行為であるとして、倫理上の罪悪、国政上の責任と、国際法上の犯罪の混同を法廷で批判した弁論。人類の近代的法治の歴史に深い傷とわだかまりを残した一大事件の現場である東京裁判の法廷で、簡潔に力強く示されたこの反駁は、政治が法治を力で押し切る現場の歴史的な記録であり、政治と法治、法と倫理の境界画定をめぐる法学的な理論闘争である。東京裁判における「侵略戦争は個人責任を伴う犯罪である」というテーゼが倫理的立場ではなく法的立場からは否定される理由とはいかなるものか。(英語原文を併録)

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の冒頭をご覧いただけます。

2019年9月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

信夫淳平『不戦条約論』

国家間の不戦の約束は、いかなる事情で構想され、いかにして現実のものとなってきたのか。不戦の約束に伴って必要となる制度と解決すべき問題を、具体的な経緯と政治的技術に即して詳説する、パリ不戦条約前夜に刊行された歴史的著作。国際関係が不安定期に移行する現在、不戦の国際合意が実現した経緯を振り返る基本文献。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文あわせて50ページ分をご覧いただけます。

2019年8月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

高柳賢三『天皇・憲法第九条』

九条の異常性を直視する第三の道。日本国憲法に対してなされるべきは、大陸法的解釈か、英米法的解釈か。改憲論議における不可欠かつ第一級の知見でありながら、長くかえりみられてこなかった「日本国憲法と大陸法/英米法問題」の原点の書。九条幣原首相発案説の論拠として広く知られる本書の議論は、近代日本法学の主流である大陸法型の解釈と英米法型の解釈の対立の問題を経て、そもそも憲法という法文はいかに解釈されるべきものかという問いに及ぶ。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文あわせて43ページ分をご覧いただけます。

2019年7月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

小泉信三『批判的マルクス入門』

“搾取”はいかに論じるべきものであるか。マルクスの説の価値はどこにあり、初学者が真に受けてはならない説は何であるか。マルクスの言説における倫理(義憤)と科学を経済学的に峻別。昭和一桁の時代からマルクスの学理に対する本質的な批判を唱えてきた経済学者が説く、マルクス評価のためにまず知らなければならない基本的な問題点。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文あわせて71ページ分をご覧いただけます。

2019年6月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『時間観念の歴史――コレージュ・ド・フランス講義 1902-1903年度』

アンリ・ベルクソン、伝説の名講義、ついに公刊! 百年の時をこえて、いま我々がその講堂に着席する、恰好のベルクソン入門。哲学のアポリアは「時間」を適切に扱うことによって解決されると考えるベルクソンが、古代以来の哲学史に自己の哲学を位置づける。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の多少をご覧いただけます。

2019年5月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『軍隊と自由――シビリアン・コントロールへの法制史』

軍事に詳しい法制史学者藤田嗣雄が、具体的な法制化の歴史をたどり、文民統制の歴史的厚みを示すユニークな業績。近世・近代・現代において、軍隊の制御はいかに進展してきたのか。主要各国(英米仏独日)における違いの意味を説く。「政治憲法と軍事憲法が対立する明治憲法の本質が、今次の敗戦を決定したところの、唯一の原因では、もちろんなかったとしても、憲法的見地からは、最も重要視されなければならない。」

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各章冒頭をご覧いただけます。

2019年4月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『実定法秩序論』

法哲学者・尾高朝雄が、法の効力の根拠の探究によって法哲学と実定法学を総合する、ノモス主権論の濫觴。法と道徳・宗教・政治・経済など社会の諸要素との関係、そしてさまざまな法思想の間の闘争を構造的に描き出し、法が実効性ある法として存在していることの意味を総合的に明らかにする。書肆心水による尾高朝雄復刊企画第四作。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各章冒頭をご覧いただけます。

2019年3月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『聴くヘルダーリン/聴かれるヘルダーリン』

詩作行為における「おと」をテーマに、音楽からの視点ではじめて明かされるヘルダーリンの詩作の根源。従来のアプローチとは一線を画し、詩の音楽性や、詩の音楽的要素と楽音化された音楽との関係を論じるのではなく、詩作行為において、「何か」としか言いようのないものをとらえることが「おと」を聴くという聴覚的な行為であることを論証。ピアニストでありドイツ文学研究者でもある著者子安ゆかりによる画期的労作。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各章冒頭をご覧いただけます。

2019年2月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『天皇の起源――法社会学的考察』

天皇の支配と日本国家の成立の関係は法学的にはいかに説明されるか。カール・シュミットの「場序(Ortung)」概念から出発して、権威と権力の対極性を考察し、天皇の支配の形成から日本国家の成立までを法社会学的に探究するユニークな業績。「二〇世紀後半における天皇」の章を巻末に収め、法学的に見た現代の問題をも示す。著者の藤田嗣雄は『軍隊と自由』『明治軍制』『明治憲法論』『新憲法論』等を著した法制史学者。画家の藤田嗣治は実弟。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各章冒頭をご覧いただけます。

2019年1月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『暴風来――附 普通選挙の精神 億兆一心の普通選挙』

日本という名の日本最大の宗教、その真髄を学問的に示す問題の書。――今なお私的領域あるいは公の陰の領域に広く根を張る日本的反民主主義思想の強さの秘密とは何か。天皇機関説をめぐる論戦で美濃部達吉に敗北し、日本憲法学史から葬り去られ、闇の存在とされてきた東大憲法学教授上杉愼吉。近年その存在に対する関心高まる上杉が、その思想を分かりやすく語った三書の合冊版。日本は他の国と違うという信念と日本型集団主義の精髄。民主主義の「うまくいかない現実」に対する批判として現れる「日本主義」の核心。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各篇冒頭をご覧いただけます。

2018年12月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『ベルクソン『物質と記憶』を再起動する――拡張ベルクソン主義の諸展望』

時代にあまりに先駆けて世に出たがゆえに難解書とされてきた『物質と記憶』を新たに読解する野心的試み。ベルクソン哲学と現代諸科学を接続する、拡張ベルクソン主義宣言のシリーズ第三弾=完結編。著者は、村上靖彦、三宅陽一郎、バリー・デイントン、フレデリック・ヴォルムスほか。シリーズ既刊は『ベルクソン『物質と記憶』を解剖する――現代知覚理論・時間論・心の哲学との接続』『ベルクソン『物質と記憶』を診断する――時間経験の哲学・意識の科学・美学・倫理学への展開』です。シリーズ完結を機に、早くに品切になっていた『ベルクソン『物質と記憶』を解剖する』を増刷しました。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と序論などをご覧いただけます。

2018年11月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『〈戦前戦中〉外交官の見た回教世界』

日本人エリートは近代化へと向かう両大戦間期のイスラーム世界をどのように見ていたか。イランで初代全権公使として活躍した笠間杲雄が「アジア興隆の指導者を以て任ずる日本国民」の「認識不足を是正する目的を以て」著した諸々のイスラーム論を集成。中東から、東南アジア、満洲まで、「東洋」として位置づけられた「回教圏」を論じます。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文各部の冒頭をご覧いただけます。

2018年10月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『道元伝』

道元はなぜ顕密諸宗を見限り、浄土門にくみせず、坐禅の道を歩んだのか。その問いを軸に、腐った社会と共にある腐った宗教界を離れて本当の山に入った道元の実践思想の核心をわかりやすく示した道元論の古典。道元の著作を多く引用して示した点と、仏教思想史・仏教社会史の中に道元を位置づけた点に特徴がある、読みやすい入門伝記です。道元の著作解題と年譜を附録しています。(圭室諦成著)

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文62ページまでをご覧いただけます。

2018年9月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『ムスリム女性に救援は必要か』

ムスリム女性を抑圧しているもの、それはイスラームなのか? ムスリム女性の権利という概念は何を覆い隠しているのか? こうした問いを出発点に、普遍的人権擁護の美名のもとに語られる〈他者〉の救済というリベラルファンタジーの強制を批判し、それにかわる、現実に即した公正さを提唱する著作です。著者はコロンビア大学教授(人類学)ライラ・アブー=ルゴド。ムスリム女性に権利があるのかと問うのではなく、ムスリム女性の権利、抑圧されたムスリム女性という概念がこの世界でどう作用しているのか、その概念を利用しているのは誰なのかを問うべきだという立場での議論です。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次とイントロダクションの全文をご覧いただけます。

2018年8月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『時枝誠記論文選 言語過程説とは何か』

言葉が通じない。言葉が通じる。その間には何があるのか? ――言語学者時枝誠記のセレクション企画第二弾の本書には、単行本未収録の重要論文を集めました。言葉が通じることを前提とした言語学ではなく、言葉がどのようにして通じるものとなるのか、その条件を探求する言語過程説。言語過程説を成り立たせる多様で相互に連関する重要論点を執筆年順に網羅し、その思想の進化と全体像を示します。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と収録全論文の冒頭51ページ分をご覧いただけます。

2018年7月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『時枝言語学入門 国語学への道』

言語の本質は何かと問う時枝誠記の学問的自伝、時枝自身による時枝言語学入門です。ソシュールらを模倣した近代日本言語学を批判し、日本語に即した日本語研究として構築された「言語過程説」の由来、精神、方法、歴史を論じる、『国語学原論(正続)』『国語学史』以降の時枝思想のエッセンス。近代型普遍化主義の迷妄を学問的に批判しうる特異なポジションにある日本言語学の意義を示します。

言語を要素の結合としてでなく、表現過程そのものにおいて見ようとする過程的言語観あるいは言語過程観による、時枝誠記の「言語過程説」。ヨーロッパに発達した言語構成観に対立する、それとは全く異なった言語に対する思想から見出された言語の本質とは何か。

本書は、時枝自身による学問的自伝『国語学への道』に加えて『現代の国語学』を併録。『現代の国語学』の第一部では言語過程説の理論が正しく理解されるために明治以来の国語学の全体を叙述しつつ、言語過程説をそこに対比的に位置づけ、第二部では言語過程説に基づく国語学の体系が示されます。さらに、岩波文庫版刊行中の『国語学原論(正続)』『国語学史』をのぞく主要著作の序文類と目次などを附録。時枝の業績のアウトラインを俯瞰することができます。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文あわせて51ページ分をご覧いただけます。

2018年6月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『廃仏毀釈とその前史 ――檀家制度・民間信仰・排仏論』

幕藩体制三百年において変質・形骸化・堕落していった仏教。その仏教に対する批判。そしてその当然の帰結と言うべき廃仏毀釈。明治維新の混乱に乗じ、明治政府の意図をこえた極端な廃仏運動が広く展開したのは何ゆえか。幕末にはすでに発火点に達していた廃仏毀釈への傾きを、社会経済的事情と宗教が絡み合う長期の歴史において明らかにします。(圭室諦成著)

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の多少をご覧いただけます。

2018年5月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『上世日本の仏教文化と政治――導入・展開・形式化』

日本の仏教の国家的な性質はなにゆえのものか。出世間的であるべき仏教がなぜ世間的になったのか。――本書が説く、仏教の導入から展開への具体的史実が、その問いへの答えを示します。史料の記述が豊富に本文に織り込まれて読みやすく、具体性に富んだ、仏教文化史研究における圧巻の古典的研究書(『日本仏教史』第一巻「上世篇」)を抄録した読本版です。著者の辻善之助は、日本仏教史研究において、政治・社会・文化の総合的観点と堅固な実証主義的方法により、それまでの教団史的水準を克服した画期的業績を遺した学者として高く評価されています。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の多少をご覧いただけます。

2018年4月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『アメリカのユートピア――二重権力と国民皆兵制』

マルクス主義文芸批評の大家ジェイムソンが、ユートピアとしての国民皆兵制を提唱する問題作です。解放された社会に関する左翼のスタンダードな観念をジェイムソンが根本的に問い直す長編論文「アメリカのユートピア」を受けて、スラヴォイ・ジジェク、柄谷行人ら、編者ジジェク選定の九人の寄稿者が応答。あらゆる種類の左翼の現実政治が事実上消滅した現在、解放思想にユートピア論が持つ意味とは何か? ジェイムソンの「アメリカのユートピア」をさまざまに批判しつつも、左翼的プロジェクトの根底的再考の必要性においては一致する諸論考と「アメリカのユートピア」のあいだから浮かび上がる現代左翼理論の可能なる課題、その最前線。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の多少をご覧いただけます。

2018年3月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『ドゥルーズ=ガタリにおける政治と国家――国家・戦争・資本主義』

ミクロ政治学として知られてきたドゥルーズ=ガタリにおけるマクロ政治学の力を解放すべき時代の到来を告げる画期的力作の登場です。『アンチ・オイディプス』『千のプラトー』における国家概念、戦争機械仮説の再検討を経て、現代資本主義における闘争の主体たるマイノリティへの生成変化へと議論を展開する、いまこそ見出されるべきドゥルーズ=ガタリ政治哲学の深層がここに示されています。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の多少をご覧いただけます。

2018年1月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『自由・相対主義・自然法――現代法哲学における人権思想と国際民主主義』

法哲学者尾高朝雄(おたか・ともお)がノモス主権論の構築と並行して練り上げた自由論を集成しました。民主主義に対する倦怠感が兆し、リベラリズムが空洞化する時代に対する警鐘であり、かつ指針ともなる論考群です。戦後の国際秩序を支えてきた理念を無視する力による世界の再編が進行し、リベラルな国際秩序がグローバルな特権層の活動の場とみなされ、格差が再び拡大する現在、共産主義理念が国政の現実的選択肢としてはもはや存在せず、リベラルの空洞化が有害なレベルにまで達した社会にいかなる道がありうるか。近代から現代への思想史的理路を法哲学の立場から確認しつつ「現代」の基盤は何であるのかを明らかにします。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各篇の冒頭をご覧いただけます。

2017年12月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『雄弁の道――アリー説教集』

預言者ムハンマドなき後のイスラーム世界を統べた正統カリフ・アリーの説教集、本邦初訳です。イスラームにおける神与の聖典クルアーンと無謬の預言者の言行録ハディースに対して、本書は、イスラームの教えをカリフとして地上の社会において具体化することに生涯を捧げたアリーがその道を説いたものであり、カリフ制の統治に関する第一級、唯一の古典です。若い頃から従兄の預言者に親しみ、預言者の妻に次いで入信した、男性として最初の信者であるアリーが、ムハンマドなき後ムスリム社会はいかにあるべきかを力強く説いた言葉が記録されています。

こちらのリンク先のPDFファイルで訳者の序文と本文冒頭をご覧いただけます。

2017年11月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『共にあることの哲学と現実――家族・社会・文学・政治』

昨年刊行の岩野卓司編『共にあることの哲学』(フランス現代思想が問う〈共同体の危険と希望〉1 理論編)に続く第2巻の実践編。デリダ、ドゥルーズ、フーコー、バタイユ、ブランショ、レヴィナスの理論から展開し、変転する共同性の現代的状況をとらえ、その新たなありかたを問う共同研究です。著者は、岩野卓司、合田正人、郷原佳以、坂本尚志、澤田直、藤田尚志、増田一夫、宮﨑裕助の各氏。現代の世界や日本の状況を考えるうえでフランス現代思想の共同体論が参照可能かどうかを見きわめる試みです。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と編者の序文をご覧いただけます。

2017年10月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『ベルクソン『物質と記憶』を診断する』

ベルクソン哲学と現代諸科学を接続する拡張ベルクソン主義宣言の第二弾です。時代にあまりに先駆けて世に出たがゆえに難解書とされてきた『物質と記憶』を、最近の時間経験の哲学、意識の科学、美学、倫理学へと展開し、新たに読解する野心的試み。昨年11月刊行の『ベルクソン『物質と記憶』を解剖する――現代知覚理論・時間論・心の哲学との接続』の続編です。著者は、檜垣立哉、兼本浩祐、バリー・デイントンほか。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページほかをご覧いただけます。

2017年9月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『インド思想から仏教へ』

日本近代仏教学の創始者高楠順次郎が、仏教誕生の経緯と当時のインド思想を照らし合わせ、インド思想の何が継承され、何が否定され、何が新たに生み出されたのかを明らかにすることにより仏教の本質を示しつつ、キリスト教・西欧哲学と比較した仏教の独自性を考察。無神論の宗教である仏教は、希望に生きる宗教ではなく、覚悟に生きる人格完成への宗教であるという立場から、諸法無我、諸行無常、三界皆苦、涅槃寂静の意味を明快に説く仏教入門です。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。

2017年8月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『明治仏教史概説――廃仏毀釈とその後の再生』

いまでは知る人も少なくなった明治期の仏教界を論じる基本文献『明治仏教史』(土屋詮教著)の全文と『明治仏教史の問題』(辻善之助著)第一題の合冊版です。徳川三百年のあいだ伝統と保護とに鼾睡してきた寺院僧侶が突然食らった廃仏毀釈の巨弾。その強烈なる刺戟によって反省自覚し再生した現代日本仏教の出発点を、史料をまじえて解説。その歴史を知ることにより、その後の日本仏教のなりゆきの意味をよく理解することができます。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各パートの冒頭をご覧いただけます。

2017年7月

.jpg)

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『語る大拙 鈴木大拙講演集』

くだけた語りで鈴木大拙の思想が分かりやすく示された講演集を二巻構成で刊行いたします。第一巻は「禅者の他力論」と題して、浄土門、真宗、念仏に関するものをまとめました。「仏教というものは禅宗も真宗もなし、その器根によって受け容れるものが、ああにもなり、こうにもなると思うておっていい。」とは書中の大拙の言葉です。第二巻は「大智と大悲」と題して、仏教における信仰の構造を語ったものや、世界と仏教の関係を語ったもの、および自伝談話をまとめました。「仏教と云う大建築を載せて居る二つの大支柱がある。一を般若又は大智と云い、今一を大悲又は大慈と云います。智は悲から出るし、悲は智から出ます。元来は一つ物でありますが、分別智の上で話するとき二つの物であるように分れるのです。」こちらも書中の大拙の言葉です。

下記リンク先のPDFファイルで目次と本文の一部をご覧いただけます。

語る大拙 第1巻

語る大拙 第2巻

2017年6月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『皇室と日本』

皇室の存在が再定義されつつあるいま、歴史研究の立場から皇室をめぐる論理と感情を考察した津田左右吉のテキストを集成しました。時代に順応して変化するところにあった皇室の「恒久性」とは何なのか。敗戦後の出発点における「象徴天皇制」をめぐる議論の基本を確認し、皇室制度支持世論の持続と左翼型反天皇制論衰退の原因を探り、いまや一部の人々のものではなくなった皇室に関する議論を歴史的に考えるための一冊です。津田左右吉(つだ・そうきち)は長大な連作『文学に現はれたる我が国民思想の研究』(岩波文庫全8冊)や、その記紀研究が右翼思想家から告発されて発禁になった事件でよく知られる歴史学者です。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と各パートの冒頭をご覧いただけます。

2017年5月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『ノモス主権への法哲学』

「ノモス主権論」で知られる法哲学者尾高朝雄の三つの著作――『法の窮極に在るもの』『法の窮極にあるものについての再論』『数の政治と理の政治』――の合冊版です。実力概念から責任概念へと改鋳された主権を提唱するノモス主権論へと至る尾高法哲学の理路がこの三つの著作に示されています。

ポピュリズムが広まり、行政国家化が深まり、象徴天皇制が再定義されつつある今、民主主義はなぜ選挙が終点であってはならないのかという問いを中心に据えて、これら喫緊の諸課題を考えるために時を超えてよび出されるべきものがこの「ノモス主権への法哲学」です。

なお本書には附録として、安倍政権時代におけるノモス主権論のアクチュアリティを示し、ハンス・ケルゼン、カール・シュミット、フリードリヒ・ヘルダーリンとノモス主権論の関係を論じる寄稿論文「ノモスとアジール」(藤崎剛人著)を掲載しました。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次や各パートの冒頭などをご覧いただけます。

2017年5月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『最後の人間からの手紙――ネオテニーと愛、そしてヒトの運命について』

遺伝子工学時代のモラリスト、ダニ=ロベール・デュフール、初の邦訳刊行です。

性器と脳――それはどのようにしてヒトであることの、この上ないしるしである器官となったのか。知識と快楽を結び合わせる秘密の糸とはどんなものか……。哲学風の掌編物語とエッセイの中間を行く本書は、いま何が世界の将来を深刻に脅かしているのかを問うために、ヒトというあり方の歴史全体を今一度訪ねなおし、死にうることの幸福と人間が脆弱な動物として生まれることの尊さを語ります。

著者は、1947年生まれ、元パリ第八大学教授で、脱宗教化する現代の宗教(現代の神である「市場」)、ポストモダン(脱主体化)の帰結としての人間の機械化(生命工学による人種改良)、ポルノグラフィーへと変質するエロチシズム、富の集中と世界の貧困化、それらの思想的バックボーンをなすネオ・リベラリズムなどを論ずる、現代フランス思想界屈指の「フィロゾーフ」のひとりです。著書に、『神なる市場』(2007年)『頽廃の都市』(2009年)『来たるべき個人…リベラリズムのあとに』(2011年)『西洋の錯乱』(2014年)等があります。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と最初の章をご覧いただけます。

2017年3月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『模倣と創造――哲学と文学のあいだで』

ニーチェの詩作における文体への強いこだわりと孤独を論じる井戸田総一郎論文、タルド/カイヨワ/デリダにおけるミメーシスの星座を論じる合田正人論文、森鷗外における古伝承の再生と近代的な表現への問いを論じる大石直記論文の重層的三章構成により、芸術と思想におけるオリジナリティの重視が自明である近代における模倣の意味を探究し、近代性の深層を照射する共同研究です。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文40ページほどをご覧いただけます。

2017年2月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『オネイログラフィア 夢、精神分析家、芸術家』

精神分析を理論に閉じ込めるのではなく、生の実践とするための、ロシア人精神分析家・美術キュレーター、ソ連アンダーグラウンド芸術の証言者である著者による、夢と視覚芸術を通したフロイトとラカンへのユニークな手引き。全てがメディア的になりゆく今、自分の夢が個人性の最後の砦であるという思想が説かれます。

新宮一成氏推薦 《フロイトに還れ、フロイトの夢に。「狼男」の夢に、そして汝自身の夢に! 開けゴマ!で開いた部屋、その中に現実界の死せる文字があり、汝の生存が記されている。生き返りつつあるその文字に向かって震撼し、汝自身を孕め! この本にそう書き残したのは、精神分析の主体であった。》

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文50ページ分をご覧いただけます。

2017年1月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『反訓詁学 平安和歌史をもとめて』

見るべき平安和歌史「論」はこれまで存在していないという立場から、あるべき平安和歌史像をもとめた積年の労作です。平安和歌を構造的に関係づける視点として桜の花をめぐる「貫之のカノン」を発見し、貫之から俊成女まで、歌の内在的読解によって平安和歌史を構造的に呈示する初の試み。統一的な視点から描き出した平安和歌史の構造が、平安和歌史の真の主役は誰であるかを明るみに出すユニークな成果です。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文20ページ分をご覧いただけます。

2016年12月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『頭山満思想集成 増補新版』

書肆心水既刊『頭山満言志録』『頭山満直話集』の合冊版として2011年12月に刊行したものの増補新版です。今回の増補で「写真集」(20ページ)を附録しました。伝説的存在として脚色されがちな頭山満の真の姿と思想を伝える良質な直話のみを精選した、頭山満入門の決定版。西郷隆盛の遺訓を講評しつつ自己の思想を語る「大西郷遺訓を読む」と、同時代の人物や社会を批評する回顧談の「直話集」で構成したものです。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と本文50ページ分ほどをご覧いただけます。

2016年11月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『他力の自由』

民芸思想家として知られる柳宗悦の根底にある他力の思想、浄土門=他力門関係の随筆集です。単行本『南無阿弥陀仏』『妙好人因幡の源左』以外の随筆文を集めました。自他二分の分別を離れ、任せ切り頼り切る自由、自己から解き放たれる宗教的な「他力の自由」が民芸の美と同一であり、それこそが真の民衆救済であることを示す、柳宗悦宗教思想の核心が説かれています。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページほかをご覧いただけます。

2016年11月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『ベルクソン『物質と記憶』を解剖する』

ベルクソン哲学と現代知覚理論・時間論・心の哲学を接続する拡張ベルクソン主義宣言。時代にあまりに先駆けて世に出たがゆえに難解書とされてきた『物質と記憶』ですが、最近の「意識の科学」(認知神経学・認知心理学・人工知能学)と「分析形而上学」(心の哲学・時間論)の発展により、ベルクソンがそもそも意図した「実証的形而上学」の意味で『物質と記憶』を読み解く準備がようやく整ってきたことを示す画期的論集です。平井靖史・藤田尚志・安孫子信編、郡司ペギオ幸夫・河野哲也・B.デイントンほか著。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページほかをご覧いただけます。

2016年10月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『現代意訳 華厳経 新装版』

「一即一切/一切即一」を説く浩瀚な華厳経の要所要所を抽出して構成した、華厳経による華厳経入門。同著者による『現代意訳 大般涅槃経』の姉妹版です。東洋的存在論、仏教宇宙観の根源、哲理の認識と実践の一致、そしてブッダになるとはいかなることか――釈尊自覚の内容を明らかにする華厳経のエッセンスを示す一書です。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページをご覧いただけます。

2016年9月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『現代意訳 大般涅槃経』

浩瀚な涅槃経の要所要所を抽出して構成した、大般涅槃経による大般涅槃経入門。同著者による『現代意訳 華厳経』(書肆心水好評既刊)の姉妹版です。多くの大乗経典が言わんとして言い能わなかった“一切生類悉皆成仏”の旨を明らかにして、すべての大乗経典に理論的根拠を与えた涅槃経のエッセンス。「涅槃とは何か」という問いへの答えとして涅槃の四つの性質「常楽我浄」を説き、無常無我から常楽我浄へと転位する仏教の深奥を示す一冊です。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページをご覧いただけます。

2016年8月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『玄洋社社史』

頭山満ら玄洋社の思想と行動を、同時代の資料とともに記録したものです。征韓論論争、西南戦争から自由民権運動を経て日清日露戦争と韓国併合まで、言わば「裏から見た明治大正の日本政治史」です。近現代日本における政治対立の原型である民権論/国権論の由来と経緯を、西洋列強、そして特に中国・朝鮮との関係における玄洋社の歴史が証言します。新活字と現代表記で読みやすくした復刻版です。

こちらのリンク先のPDFファイルで目次と冒頭数ページをご覧いただけます。

2016年7月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『終わりなき不安夢』

自伝『未来は長く続く』に始まったルイ・アルチュセールの20年以上にわたる遺稿編集出版の最後となる本書において、妻殺害事件の核心がついに明かされます。本書は、1941年から1967年にかけて書かれた夢の記録と夢をめぐる手紙や考察、事件後の1985年に書かれた主治医作を騙る手記「二人で行われた一つの殺人」を集成したものです。

国際的なアルチュセール研究者である訳者の市田良彦による、本書を読み解くための解説二篇「エレーヌとそのライバルたち」「アルチュセールにおける精神分析の理論と実践」と長編論考「夢を読む」を加えた日本語版オリジナル編集です。年表および死後出版著作リストも併録しました。イデオロギー論で名高いアルチュセールの、イデオロギー批判の契機としての夢、哲学者の「自己への関係」を明るみに出す注目作です。

こちらのリンク先のPDFファイルで30ページほどご覧いただけます。

2016年6月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『フロイトの矛盾』

精神分析は創始者のトラウマから誕生したのか? デリダの序文が付いた『狼男の言語標本』で知られるマリア・トロークらがフロイト理論の根本的批判により精神分析の再生を企図した著作です。

フロイトの行なう理論化には内的なさまざまの矛盾や断裂が生じており、本書が明るみにもたらすその矛盾は、フロイトの思考方法の核心から生じています。精神分析に内在するさまざまな可能性を実りあるものにしたいという思いから提起されたフロイトへの問い。贋金事件で有罪となったフロイトの叔父のトラウマがフロイトの精神分析理論に与えた根本的な影響を分析する研究です。読みやすいスタイルで書かれています。

こちらのリンク先で目次と序論をPDFファイルでご覧いただけます。

2016年5月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『維摩経入門釈義』

俗塵にまみれた在家の居士にもかかわらず、釈尊の高弟たちと菩薩たちをやりこめる維摩の啖呵で名高く人気の維摩経。その一文一文に沿って詳細丁寧に読む本格的な入門書です。何が小乗で何が大乗なのかが具体的な行為において示され、生と死、是と非、善と悪、美と醜、垢と浄、世間と出世間、我と無我、生死と涅槃、煩悩と菩提などなど、維摩経のテーマとされている「不二法門」について多面的に説き明かす長篇の講釈です。論点抽出・要約型の入門書からさらに進んで全文を味読してみたいかたにおすすめの一冊です。

こちらのリンク先で25ページまでの部分をPDFファイルでご覧いただけます。

2016年4月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『共にあることの哲学』

格差と分断の危機に瀕する現代世界を根本的に問う二巻構成の企画の第一巻です。「フランス現代思想が問う〈共同体の危険と希望〉」がシリーズのタイトルで、今回刊行の第一巻は「理論編」です。

世界をおおう経済的寡頭支配、老人と若者の世代間格差、保守化する左翼、揺らぐEU、文明の衝突論、難民問題と人権主義の限界……。21世紀の世界で人間が共にあることの意味と困難と可能性を、フランス現代思想ならではの根源的な視点から問い直します。

第一巻では、澤田直・岩野卓司・湯浅博雄・合田正人・増田一夫・坂本尚志・藤田尚志の執筆陣が、サルトル・バタイユ・レヴィナス・ブランショ・ナンシー・デリダ・フーコー・ドゥルーズをめぐって共同体を論じます。第二巻は「状況・実践編」です。二巻全体として「現代思想は終ったのか」という問いへの回答となることを目指しています。

こちらのリンク先で編者による序文と各論文の冒頭をこちらの PDF ファイルでご覧いただけます。

2016年3月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『統治と文明――イスラーム・仏教・現代の危機』

先月増補新版で『イスラームの構造』を刊行した黒田壽郎さんの最新作です。グローバル支配がもたらした、世界的に深刻な格差問題の解決のためには、「政治論」をこえた「文明論」が必要であるとする問題提起の書です。長年イスラームの社会制度の歴史を研究してきた立場から、イスラーム文明においては、時々の国家的な統治がいかなるものであっても、それに左右されない公共的で公正な社会を維持するために、「交換」「徴収と配分」「贈与」を適切にアレンジする仕組みがあったことが、具体例を示しつつ明らかにされます。

現代文明は、社会を「国家」と「個人」の二極に分断し、国家と個人のあいだに存在すべき「公共」というものをほとんど消滅させてしまいました。この「公共」の領域は「贈与」の生じるところで、人間の福祉にとって重要な機能を果たすものです。本書は、その機能を社会が回復するために伝統的思考法を再利用することが重要であると指摘します。

仏教文明においては、イスラーム文明のようにその思想が社会制度として具体化することは稀ですが、自己と他者の関係の認識方法に共通するものがあり、それが現在の公共性を喪失した文明に対するオルタナティブとしてもつ意味を本書は説いています。

日本のイスラーム研究を開拓した井筒俊彦は、イスラーム思想と仏教思想を貫く東洋思想の構造を哲学的に解明しました。本書は井筒俊彦のもっぱら哲学的であった東洋思想の構造論を文明論へと拡張し、公正で公共的な文明への転換のために、イスラームと仏教を通して、文明における「聖」と「俗」の関係を根本的に見直す視座を提供するものです。

2016年2月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『増補新版 イスラームの構造』

2004年に初版を刊行した黒田壽郎(としお)著『イスラームの構造――タウヒード・シャリーア・ウンマ』の増補新版です。初版刊行時には「タウヒード」「シャリーア」「ウンマ」という言葉を知る人はあまり多くありませんでしたが、それから10年以上が経ち、いまではニュースでそれらの言葉を見聞きすることも珍しくなくなりました。

本書はイスラーム文明の本質を、タウヒード、シャリーア、ウンマの三極構造として解説するものです。タウヒードとはイスラームの世界観、シャリーアとはイスラームの倫理と法、ウンマとはイスラームの共同体です。昨今イスラームへの関心が高まって、シャリーアとウンマはイスラームの基本用語として広く知れられるようになり、タウヒードについても多少は語られるようになってきたようです。しかしこのイスラーム文明理解の三つの柱は、これまでそれぞれ互いに関連づけられることなく、個別に分析されるだけという状況にとどまっていました。したがってイスラームの真に固有な点、その力強さが少しも理解されないままできた嫌いがありますが、本書はこれらの三つの極が発する力を組み合わせて考察することで、イスラームの構造と力を描き出しています。

一口にイスラームといっても実に多様であるのが現状です。欧米に暮らす世俗主義的なイスラーム教徒からターリバーンやイスラーム国まで、また、二大聖地を擁するスンナ派伝統主義のサウディアラビア、力を増す現代シーア派のイスラーム共和国イラン、そして東南アジアにあり最大のイスラーム教徒人口をもつインドネシアまで、違いに目を向ければさまざまな様相があります。その多様なるイスラームの最大公約数がタウヒード、シャリーア、ウンマの三極構造であるというのが本書の主張です。本書は、イスラーム教徒ではない人でもイスラームのリアリティを感じとることができるように、イスラームの理念が具体的な社会関係や制度にいかに現象しているかという点を特にとりあげて論じています。

預言者ムハンマド在世の時代を理想とするイスラームは、失われた理想を回復するというありかたを運命付けられていますが、本書はイスラームの理想と現実の関係を構造的に把握することによって、いま現在その勢いを増しているイスラーム回帰現象のほんとうの意味を、近代化の誤った側面(欧米中心主義)に対する反省の文脈において呈示します。本来のイスラーム社会の別名であるカリフ制は急進主義勢力だけの理想ではなく、広くイスラーム教徒に共有されている理想ですが、カリフ制が弱体化した時代と不在の時代に、その理念が社会生活でいかに生きられたかを本書は論じています。そのことによって本書は、イスラーム国問題に代表される現代の危機をこえてイスラームが向うべき道、そしてイスラーム世界と非イスラーム世界のあるべき関係を示唆し、あたらしい文明のありようを提唱しています。

こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2016年1月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『教行信証入門講話集』

ロングセラー『歎異抄講話』の著者である型破りの高僧暁烏敏が、難解な教行信証を日常に即したゆるい話題で豊かに語る、百二講・千五百枚の大河講話集です。「学者達は、聖道門だとか、浄土門の綱格だとかいうことを論じておるが、私はそんな事を論ずるのでなく、一つ一つのお言葉を今日の日暮しの上に味わい、御教えを受けてゆこうと、こんなに思っているのであります」という考えのもとに、教行信証の「意(こころ)」が示されます。

こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2015年12月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『安楽の門』(大活字愛蔵版)

東京裁判に関するあれこれでよく知られる大川周明の自伝的な宗教論です。書名の「安楽の門」とは宗教のことで、アジア主義者大川周明が、いかにして「大川周明」となり「大川周明」を生きたかがこの本に記されています。大川周明には、研究書を含め多くの著書がありますが、大川周明の人間性について知るための本としてはこの『安楽の門』が主著であり、本書の記述は欧化時代から敗戦までの日本精神史の縮図ともいうべきものになっています。目次は次のとおりです。

◎ 人間は獄中でも安楽に暮らせる

◎ 人間は精神病院でも安楽に暮らせる

◎ 私は何うして安楽に暮らして来たか

◎ 私は何うして大学の哲学科に入つたか

◎ 私は大学時代に何を勉強したか

◎ 押川方義先生と八代六郎大将

◎ 印度人追放と頭山満翁

◎ 東洋の道と南洲翁遺訓

◎ 人間を人間たらしめる三つの感情

◎ 克己・愛人・敬天

◎ 既成宗教と『宗教』

◎ 不可思議なる安楽の門

このたび書肆心水より刊行するこの復刻版は、元本の記述をそのままに保存し後代に継承することをむねとするとともに、大活字で組んだ愛蔵版仕様で製作しました。大活字愛蔵版とはいっても、現在ほかの版が販売されているわけではありません。別ページに体裁の写真を掲載してありますのでご覧下さい。※リンク

2015年11月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『柳宗悦宗教思想集成――「一」の探究』

本書は、民芸思想で広く知られ愛されている柳宗悦の、本格的宗教論三部作 1200 枚を一巻に集成したものです。理性の近代において、東西を貫いて、宗教的であることの意味は何か。後年、民芸思想として展開されるものの土台が、この体系的な宗教論三部作においてはっきりとあらわれています。他力教的な独自の民芸思想を生み出す土壌となった、キリスト教、仏教等、東西の宗教を貫く宗教性の核心を、柳宗悦は「一」という言葉で表現していますが、最晩年の宗教論(『仏教美学の提唱』書肆心水既刊に収録)において述べられる、民芸思想の核心としての「他力の美」というものがどこからやってきたのか、本書における「一」の探究がそのことを理解させてくれます。

2015年10月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『インド哲学史』

近代日本の仏教アカデミズムを開拓した宇井伯寿の復刻企画第六作を刊行いたします。仏教はいかなる思想風土において生まれ、いかに画期的な新思想として発展したか。本書はインドの哲学思想全体を「正統婆羅門」と「一般思想界」と「仏教」との三系統に分類し、各々の特質に注意しつつ対照的に論述されたものです。宇井伯寿には同じ書名の岩波書店版『印度哲学史』がありますが、岩波版は1932年に初版が刊行されて以後、1990年代に至るまでたびたび増刷されました。岩波版の四年後に刊行された本書は、大冊の岩波版を約半分に圧縮したうえで諸所に改訂が施されたものです。この改訂は岩波版刊行以後の四年間に研究が一段の進歩をとげた結果によるもので、本書は宇井伯寿インド哲学史研究の到達点と称すべきものになっています。

2015年9月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『清沢満之入門』

2002年から岩波書店で新しい全集の刊行がはじまり、近年その再評価が著しい近代日本仏教の鋭鋒清沢満之の思想と人生を、直弟子の型破りな高僧暁烏敏(あけがらす・はや)が日常の言葉でタブーなく平易に語る文章を集めたものです。また、暁烏敏の選出による清沢満之の評論文と、暁烏敏による「清沢満之先生小伝」「清沢満之年譜」も収めました。倫理道徳を超越する宗教の真髄、絶対他力の思想とはいかなるものか、本書によって明快にご理解いただけるかと存じます。

「清沢先生は、この力を絶対他力とか無限他力とか言われております。こういう言葉は、親鸞聖人のお書きになられたものには、見当らないことです。先生が初めて用いられた言葉です。しかし、全体的に見れば、皆親鸞聖人の御教えなんです。」(本書中の暁烏敏の言葉)

2016年8月

.jpg)

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『異貌の日本近代思想 1・2』

日本近代化問題の核心――近代主義か反近代主義かという二者択一の思考停止をこえる創造的近代。右翼/左翼、保守/進歩の図式ではつかめない日本近代化問題の核心。模倣的近代でも反動的保守でもない創造的近代の思想が現在の闇を照らす。

書肆心水では2004年秋の創業以来、右翼/左翼、保守/進歩の図式を超えたところで日本における近代化はいかにありうるかということについて考えた人々の著作を再評価する仕事に力を入れてきました。版を新たに組んで表記を現代化した覆刻版、新編集による論文集、テーマでまとめた本書のような共著書の刊行です。その皮切りとなった『北一輝思想集成』刊行の2005年8月からちょうど10年のこの機に、これまで刊行してきたものからいくつかを抜き出したのが本書です。各巻独立した書物としてお読みいただけますし、おのおのの文章はみな独立したものとしてお読みいただけます。

1巻

西田幾多郎(哲学) 新しいロジックの創造へ

三木清(哲学) 東亜協同体と近代的世界主義

岸田劉生(絵画) 近代の誘惑から東洋の「卑近美」へ

高村光太郎(芸術) 美と生命からみた近代性

野上豊一郎(能楽) 近代的概念では説明できない能の美学

山田孝雄(国語学) 西洋文法では説明できない日本語文法

九鬼周造(哲学) 近代的合理性をはみだす偶然性

田辺元(哲学) 東洋思想と西洋思想との実践的媒介

2巻

三枝博音(科学技術史) 日本的技術と日本的心性の関係

狩野亨吉(古典籍・書画鑑定) 安藤昌益における「自然」の思想

権藤成卿(古制度学) 近代国家主義の官治と伝統的自治

大川周明(政治思想) 敗戦日本再建の思想

北一輝(政治思想) 日本改造法案大綱

津田左右吉(歴史学) 歴史の学における「人」の回復

生田長江(文芸批評) 新事物崇拝という近代的迷信

内村鑑三(キリスト教) 近代人――自己を神と仰ぐ者

柳宗悦(民芸・宗教) 仏教美学の悲願、美醜対立の彼岸

富士川游(医学史) なぜ医学と倫理ではなく医術と宗教なのか

北里柴三郎(細菌学) 学問の独立と国家の関係

2015年7月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『中国回教史論叢』

中国回教史研究を開拓した近代中国人ムスリム二人による基本文献、金吉堂著『中国回教史研究』と傅統先著『中国回教史』を合冊集成したものです。中国へのイスラームの伝入、その繁栄と衰退を中国語史料によって具体的にあとづけ、知られざる中国イスラームの歴史を伝えます。目次は次の通りです。

金吉堂著 中国回教史研究 (外務省調査部訳)

上巻・中国回教史学

第1章 中国回教史上解決すべき諸問題

第2章 中国回教史上の認識すべき各問題

第3章 中国回教史の構造

下巻・中国回教史略

第1章 回民の中国史上に於ける留寓時代

第2章 回民の中国史上に於ける同化時代

第3章 回民の中国史上に於ける普遍時代

傅統先著 中国回教史 (伊東憲訳)

第1章 回教とマホメット

第2章 回教の中国伝入

第3章 宋代の回教

第4章 元代の回教の隆盛

第5章 明代の回教

第6章 清代の回教

第7章 中華民国の回教

こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2015年6月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『禅者列伝』

近代仏教学を開拓した碩学宇井伯寿が、僧侶と武士、栄西から西郷隆盛までを平易に語る、逸話で親しむ異色の禅入門です。一話一話が読みきりの短文集になっています。禅者中の禅者から禅の影響が見落とされている武人と為政者まで、死と向き合うことで道を切り拓いた人間の姿を活写します。附録として、坐禅書の双璧『普勧坐禅儀』『坐禅用心記』によった「坐禅の仕方」(伊藤道海著)と、宇井伯寿の仏教信仰についての考え方が簡潔にまとめられた「仏教を信ずる所以」を収録しました。

目次は次のとおりです。

建仁栄西 聖一弁円 懐弉禅師 義雲禅師 通幻寂霊禅師 上泉伊勢守 塚原卜伝 柳生但馬 宮本武蔵 荻野独園 原坦山禅師 西有穆山禅師 滴水宜牧 森田悟由禅師 峩山昌禎 維新の三舟 勝海舟 高橋泥舟 山岡鉄舟 西郷南洲の禅 沢菴宗彭 鉄眼禅師 曹洞の学匠 上杉謙信 武田信玄 菊池武時 太田道灌 五山文学の禅僧 伊達政宗 徳川家光 徳川光圀 白楽天 蘇東坡 道元禅師 白隠禅師 北条時頼 北条時宗 一休禅師 桃水和尚 良寛 山内一豊 大石良雄 井伊直弼

2015年5月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『増補新版 北一輝思想集成』

本書は2005年書肆心水刊行の『北一輝思想集成』に『国体論及び純正社会主義』の北一輝自筆修正を増補し、判型を四六判からA5判に変更した新版です。本書には、北一輝の三大著作『国体論及び純正社会主義』『支那革命外史』『日本改造法案大綱』のうち『国体論及び純正社会主義』『日本改造法案大綱』の二作全文を中心に、自己と自作について語った「二・二六事件調書」および対外論策数篇、遺書・絶筆を収録してあります。

北一輝は社会主義者なのか、民主主義者なのか、ファシストなのか。分類不能なその思想が、近代日本が抱えたすべての根本問題を照らし出しています。日本近代思想史において特異な光を放ち続ける北一輝生涯の思想遍歴をこの一冊で一望することができる、北一輝のエッセンスを一冊に収めた決定版です。

2015年4月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『日清戦勝賠償異論――失われた興亜の実践理念』

本書は、東亜同文書院の前身である日清貿易研究所を経営した軍人荒尾精(1859年生、1896年歿)の批評文集です。日清戦争の賠償方針(償金額、領土割譲等)をめぐる政府と世論の意見に対する荒尾精の異論を収録しました。荒尾精は東アジア復興のためには東アジア諸国の安定的で自律的な関係を創出すべきであると考え、それを具体化するために日清貿易の振興を企図し、上海に日清貿易研究所を設立しました(1890年)。ついで日清貿易研究所の成果を継承した日清商品陳列所を設立して(1893年)貿易事業の実施を志しましたが、日清戦争開始(1894年)により中断のやむなきに至りました。

本書収録の諸篇は日清戦争中から戦後にかけて書かれたもので、全篇を通じ、勝ちに乗じて過大な賠償を求めることは、東アジアの安定に甚大な悪影響を及ぼし、結局は日本の国益も中朝両国の国益も損ねるものである、という判断が貫かれています。なされる問題提起はみな荒尾が中国において見聞し学んだ知見に基づいて具体的になされており説得力があります。荒尾の問題提起が世にいれられなかったことは、後世から見れば、近代日本が興亜主義の理念と実践を喪失して覇権主義へと転じていくことを意味しているとも言えるでしょう。

2015年3月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『グリーンファーザーの青春譜』

飢餓に苦しむインドで奇跡的な緑化事業をなしとげ、インドの人々から「グリーンファーザー」と讃えられた杉山龍丸の遺作です。作家夢野久作を父に、アジア主義者杉山茂丸を祖父に持った若き陸軍学校生龍丸は、政財界の舞台裏に通じた茂丸の関係者から話を聞くうちに開戦しても勝ち目がないと覚り、対米開戦の反対運動を展開、東条暗殺までも企てました。

本書は大戦末期のフィリピンで飛行第31戦隊の整備隊長を務めた若き著者がその整備日誌に基づいて、技術職からみた戦争の真実、そして日本軍の技術・現場・戦略軽視がもたらす現実を語りのこしたものです。敗戦必至という認識において、人はいかに戦いうるのか。戦後70年のいま、杉山龍丸の遺稿を公刊し、戦争の不条理をあらためて世に示します。

推薦のお言葉を俳優の田中健氏と政治学者の施光恒氏(九州大学准教授)からいただいています。

田中健氏

かつて私は「インドのグリーンファーザー」と呼ばれた著者が緑化した広大な地域をテレビ取材し、困難に立ち向かった姿とその成果に圧倒された。この遺稿には青春時代のフィリピンでの戦争経験と未来へのメッセージが凝縮されている。是非とも読んでいただきたい。

施光恒氏

戦前の政財界に大きな影響力をもった杉山茂丸を祖父に、作家夢野久作を父にもつ著者は陸軍整備将校として戦地の記録を克明に残していた。官僚化した上層部の非合理性、若き兵士たちの熱き思い――。我が国の将来を考えるうえで必読の文献である。

2015年2月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『カリフ制再興――未完のプロジェクト、その歴史・理念・未来』

内田樹さんとの対談『一神教と国家』(去年2月刊)でイスラーム学者としての存在を広く知られるようになった中田考さんの最新作です。『一神教と国家』は集英社新書で既に5刷ということですので、そこで「カリフ制再興」のことを知られたかたはかなりの数にのぼると思われます。「カリフ制再興」は、著者が早くから提唱してきたものですが、「カリフ制」という言葉が世界中に広く知られるようになったのは、去年の6月29日に「イラクとシャームのイスラーム国」がカリフ制の再興を宣言したことに伴って「イスラーム国」と改称した事件以来のことです。

カリフ制はどのようなものとしてかつて存在し、なぜ失われ、どのような事情でその再興が求められてきたのか。カリフ制とイスラーム国というありかたの関係はどうなっているのか。今後の世界情勢にとってカリフ制再興はどんな意味をもつのか、本書はそうした問いにこたえるものです。

「そのへんも知りたいとは思うが、なにしろ著者はあの蛮行集団の支持者なのではないか」と、ご関心と共に疑問をお持ちのかたの場合は本書を通読されてご判断いただくのがよいと思いますが、さしあたり「あとがき」をお読みいただくとある程度のことをお察しいただけるかと思います。(目次とあとがきPDF)

現在の中東戦乱には待ったなしの救命策が必要です。と同時に、この状況は長年月の重層的な歴史の結果でもあり、過去を省みない「現実的」なオペレーションだけでは弥縫策の譏りを免れません。文明の衝突と見る向きもあるグローバル戦争、そして中東ローカルの部族戦争をこえて、統一的な法秩序によるイスラームの平和をめざす理念が「カリフ制再興」であることを本書は示しています。これは最も有力な理念ではありますが、それを具体化できるかどうかはイスラームする人々次第です。ただ、彼らに対する我々の態度がそこに及ぼす影響も少なくないというところに本書刊行の意義があります。

今この著者のほかに日本で「カリフ制再興」の問題を詳細かつ主体的に論じることができる人はいません。今後の世界を見通すために是非とも知っておくべき主張であると考えてこの機に刊行いたしました。お手にしていただければ幸いです。

2015年1月

.jpg)

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『百魔』 『百魔 続』

其日庵と号した杉山茂丸の主著です。2006年に書肆心水より『百魔 正続完本』として刊行したものを新版として分冊化いたしました。『百魔 正続完本』は8500円で刊行しましたが、このたびは第一分冊を4900円、第二分冊を6300円で刊行いたします。元々の本が『百魔』『百魔続篇』として別々に刊行されたものですので、それぞれ独立したものとして読むことができます。そもそも各篇に収められた各章が独立した話になっている本です。

第二分冊が特に高くなっていることを申し訳なく思いますが、今回の新版を分冊にしたのは、「正篇」のほうだけをお求めいただくことができるようにと考えてのことでした。そのため「正篇」と「続篇」の価格に差をつけて「正篇」のほうを比較的安くしました。それでも共に高いのですが、昨今、価格が高めの本は、新刊時でも店頭陳列用に仕入れて下さる書店さんがごくわずかになってしまい、(詳しい事情説明は省きますが)価格をかなり高く設定せざるをえなくなっています。

主要都市でないところにお住まいのかたには手にとって購入のご判断をいただくことができませんので、冒頭の何話かをご覧いただけるようにPDFファイルをご用意しました。また、amazon.co.jpには豊富に仕入れていただいていますので、そちらでは当面品切なくお求めいただけることと思います(色々問題もある存在なのであまりお勧めしたくはないのですが)。

「立ち読み」 PDF 『百魔』

「立ち読み」 PDF 『百魔 続』

2014年12月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『他者のトポロジー』

「人文諸学と他者論の現在」を副題とする共同研究の論文集です。編者はバタイユ研究者の岩野卓司氏で、内容目次は次のとおりです。

岩野卓司………裸にすることは可能なのだろうか?――フロイトにおける「裸」、「記憶」、「転移」

若森栄樹………ラカンの「論理的時間」読解――共同体における間主観的「真理」について

関 修………性的差異という罠――セクシュアリティから見た他者

石前禎幸………イギリスのヤヌス

田島正行………「自然との和解」という欺瞞――『アンティゴネー』についてのヘーゲルの解釈をめぐって

大西雅一郎………様々なる改宗あるいは転回、おそらくは深淵の上での

鈴木哲也………亡霊論あるいは歴史への参入――マイケル・ロングリーの『雪の記念碑』をめぐって

斉藤毅………石原吉郎の詩における他者のトポロジー

山田哲平………トポスなきナショナリズムから他者としての身体へ――貫之論

編者の序文より、各執筆者の論述内容を紹介した部分を以下に引用いたします。

「他者のトポロジー」の名のもとでわれわれが研究する分野は、各人それぞれの関心に応じて多岐にわたっている。哲学、精神分析、法律、政治、文学、美術の分野に縦横にクロスオーヴァーしている。最初のセクションでは、岩野卓司はフロイトの無意識を、若森栄樹はラカンの無意識と共同体の真理の関係を、関修はクイア理論で有名なティム・ディーンの性的差異を扱っている。どの研究も精神分析の言説を対象にしながら無意識にかかわる他者のトポスを探求しているが、三人の関心は同時に哲学にもかかわっている。

次のセクションでは、石前禎幸はイギリスの法における女性の抑圧のテーマを扱い、田島正行はヘーゲルによる古代ギリシャのアンティゴネーの解釈における「自然との和解」を研究し、大西雅一郎の選んだテーマは、宗教の改宗をめぐるアイデンティティとそれに収まらないものである。三人の研究は、哲学をベースにしながら、政治、歴史、文学、宗教ともかかわりながらそれぞれ「抑圧」、「和解」、「改宗」が孕まざるをえない他者性の在りかを探っている。

三番目のセクションでは、鈴木哲也はアイルランドの詩人マイケル・ロングリーの記憶の問題を「死者との対話」を通して追求し、斉藤毅はソ連で抑留された経験を持つ石原吉郎の詩の空間におけるトポスの問題を掘り下げて考察し、山田哲平は紀貫之の和歌における大陸にも日本にも属さない場を論じている。彼らの対象は文学、特に詩であるが、そこでは他者のトポスが言語を通して哲学、政治、無意識らの問題系と複雑に絡み合っている。

2014年11月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『仏教思潮論』

碩学宇井伯寿の浩瀚な主著『仏教汎論』二巻本を要約した入門篇です。仏教思想は、根本仏教から大乗・小乗への分化を経て日本仏教諸宗まで、一見互に矛盾し、調和することもほとんど不可能かと思われるほど広汎にわたるものですが、本書は、多岐に及ぶその学説の流れを仏・法・僧の構造から説き、仏教の一大特色である「随機説法、応病与薬」の神髄を示します。

仏教は「八万四千の法門」と称されますが、そもそもなぜそのように複雑なことになったのか。宇井伯寿が本書で説くところを下記に引用します。(仏教では、仏教で説くから真理であり、仏教以外で説くから真理でないというようには考えず、いやしくも真理であるならばそれはすべて仏教であると考えます。この考え方も下記引用に述べられるような事情と関係しているのでしょう。)

《かくの如く広汎で複雑なものがそもそもどうして起るに至ったかといえば、これは一方においては仏教が長い発達上の歴史を有するからでもあろうが、他方においては、根本的に仏教の趣意が随機説法、応病与薬というに存するからである。即ち仏教は所化の衆生の機根の相異なるに随い、その病患の不同に応じて、教法を説いて導き、看病して薬を与えるから、機根素質の相異、病患症状の不同なだけの教薬が存する道理であり、立場も種々なるものが採用せられることになったが為に、複雑なものになったに外ならぬのである。説法教化、又は嬌正善導を目的となすという点においては、仏教は広義の教育たるものであると見られ得るが、学校教育などとは異なって、一種の社会教育、公衆教育であるから、学校の如き教育機関、教育制度などを持って居ない。従って、一般人を教育するのに仏教の内に、それぞれの部門、一般人の素質の差異に応ずる適当な諸説を整えて居らねばならぬ。少なくとも、児童に対し、青年に対し、成人に対して、各々異なる説き方の思想学説を有して居て、それを適宜に活用することにせざるを得ないことは当然である。しかも同一成人級に対しても、既に所化の成人級に素質機類、教養程度の不同がある為に、同一の思想学説をも無差別に説いたのでは、その効果は十分ではない。従って、学校教育のほとんど凡てを含む材料、資料、学説に相当するものが必要となるのであるし、これによって、仏教の思想学説の多岐複雑であることが理解せられるであろう。更に考えると、初等の教育から最高の教育に至る凡てを包有するとすれば、初等の教育の場合には、これから見れば、最高の教育は必要なものでなく、又最高の教育から見れば、初等の教育は、もはや用をなさないものであるが、しかし、それは一人の被教育者の立場からのみ言えることであって、教育者の方からいえば、初等のも高等のも、また最高のも、各々それ自身の価値を有し、効力を発揮し得るもので、決して初等の教育は必要でないということにはならない。例えば、児童に親しい童話の如き、動植物が人類と同じ活動をなす世界は、成人からいえば、事実に反したもので架空無稽な不用なものであろうが、児童にとっては決してそうではないから、児童から見れば必要であり、価値もある。のみならず成人から見ても、童話の世界などには情操豊かなものがあって、捨つべからざるものを含んで居るから、如何なる成人といえども、真面目に、これを捨つべきものであるなどと考えては居ないであろう。仏教における種々なる部門の雑多な学説もまたかくの如く見るべきもので、初門としての卑近、浅略な説でも、それを要求するものには、適切なものであり、又価値のあるものであって、高尚深遠な教理のみが採用せらるべきものとなるのではない。故に、卑近な説でも、高尚な説でも、その中間のものでも、凡て仏教の中に保存せられて居るのであって、これによって複雑性を構成して居るのである。》

こちらのリンク先では詳細目次ほか、本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2014年10月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『語る西田哲学』

一般聴衆にむけて語られた講演を中心に、西田幾多郎の「語り」の記録を集めた談話・対談・講演集です。西田最初の著作である『善の研究』から最晩年の長篇論文「生命」「場所的論理と宗教的世界観」にいたるまで、理論的な変遷と発展を経てきた西田哲学が、一貫してこだわっていたものは何なのか。「語り」がそれを明らかに示しています。収録内容な次のとおりです。

I

鎌倉雑談〔1〕

鎌倉雑談〔2〕

人格について

時と人格

Coincidentia oppositorumと愛

宗教の立場

伝統主義に就いて

ベルグソン、シェストフ、その他 ――雨日雑談

東洋と西洋の文化の相異

西田幾多郎博士との一問一答(対談・三木清)

ヒューマニズムの現代的意義(対談・三木清)

人生及び人生哲学(対談・三木清)

II

純粋経験相互の関係及び連絡に付いて

私の判断的一般者というもの

生と実在と論理

私の哲学の立場と方法

実在の根柢としての人格概念

行為の世界

現実の世界の論理的構造〔1〕

現実の世界の論理的構造〔2〕

歴史的身体

こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2014年9月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『文語訳 ツァラトゥストラかく語りき』 (新装復刊)

『ツァラトゥストラ』をはじめて日本語に翻訳し、その後、日本初のニーチェ全集を個人完訳で果たした生田長江は、ニーチェ諸著作のうち『ツァラトゥストラ』だけは文語調の訳文が相応しいと考えました。

中公版『ツァラトゥストラ』の訳者手塚富雄は生田長江についてこのような言葉をのこしています。――「生田長江は実存的に最も深くニーチェに親しんだのではないかと思う。ニーチェについては論述より翻訳に力を注いだようで、それは特異な張りのある文体だった。長江は、どう控え目に見てもニーチェのいわゆる高人に列する人である。」

2008年の初版刊行時も今回の新装版と同じ価格(5500円+税)でしたが、意外と好評で一年ほどで完売し、しばらく品切が続きました。このたび新装版として復刊いたします。なお、書肆心水よりの直接販売に限り、カバージャケットと帯は初版のものと今回のものとのどちらかをお選びいただけます。詳細は本のページをご覧下さい。

こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2014年8月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『西欧化する日本 西欧化できない日本』

前近代と近代の文献を博捜し、『日本哲学思想全書』20巻『日本科学古典全書』10巻を編纂した思想史家の三枝博音が、その研究成果を縦横に活用し、日本における知性と技術と科学の関係の歴史性を描き出します。日本の知性の「古層」と西欧化以後の「新層」の関係はどうなっているのか。近代化の過程で覆いをかけられた古いものが蘇ろうとする今、将来を展望するために歴史的経緯を省みるための一冊です。

こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2014年7月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『立憲主義の日本的困難』

まるで藩閥独裁政治が回帰したかのような状況となったいま、近代日本の立憲主義運動をリードした尾崎行雄の批評文集を刊行いたします。尾崎行雄(1858-1954)は1890年の衆議院第1回総選挙以来、連続25回の当選を果たし、「憲政の神様」と呼ばれた政治家として広く知られています。63年にわたる代議士生活のあいだに東京市長、文相、法相を歴任し、藩閥・軍閥・官閥との闘いに生涯を捧げた潔癖孤高の政治家であり、日本政治史上特異の存在と呼ぶべき人物です。

常に立憲主義の先頭に立って闘った尾崎の批評文を読むと、反立憲主義的で日本的な「党派の論理」の歴史性が見えてきます。勝てば官軍、長い物には巻かれろ、義よりも縁故と派閥。こうした古くて根深い日本の反立憲主義的心性はどこからきたか。明治維新から敗戦までの国政の経験を語る尾崎の言葉がそれをはっきりと示しています。反立憲主義への対抗も、そうした歴史認識に基づくものでなければ力ないものとなり、いつまでも同じことが続いてゆくでしょう。

こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2014年7月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『近代日本哲学史』

日本の科学・技術思想史研究を開拓した三枝博音が、日本への哲学の移植とその展開を批判的に評価する著作です。1971年(明治4年)、中村正直(敬宇)によってJ・S・ミルの『自由の原理』が翻訳されたところから説き起こし、本書発刊の1935年頃までの状況の推移を論じています。

発刊時は戸弘柯三の変名で発表されましたので、三枝の著作としてあまり広くは知られていないものだと思われます。「日本に移入された各種哲学は、その繁栄にも凋落にも何らかの条件が存する。どの学問よりも真実なるものをつかもうとする哲学は、まず自分の運命を知らねばならない」と語る三枝が、時代と哲学移植との関係を探り、そのイデオロギー的位置を発見する仕事です。

このリンク先に書誌・目次等を掲載してあります。

こちらのリンク先では本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2014年6月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『東洋の論理 空と因明』

本書『東洋の論理 空と因明』は、中村元が師事した近代日本仏教学の開拓者、碩学宇井伯寿による仏教論理学の基本文献です。『仏教哲学の根本問題』、『仏教経典史』に続く、当社の宇井伯寿復刊企画の第三弾です。「空」に関する研究書は豊富にありますが、「因明」を本格的に説くものは今なお本書くらいしかありません。第一部は宇井伯寿が「空」と「因明」を説くパートで、第二部には「空」と「因明」に関する原典の翻訳、竜樹(ナーガールジュナ)『中論』、陳那(ディグナーガ)『因明正理門論』、商羯羅塞縛弥(シャンカラスヴァーミン)『因明入正理論』の三篇を収録しています。

このリンク先で詳細目次と本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2014年5月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『新編・梅園哲学入門』

日本の科学・技術思想史研究を開拓した三枝博音による三浦梅園論集です。梅園研究の第一人者・山田慶兒氏は、中公バックス版『三浦梅園』所収の長大な論考「黒い言葉の空間」のなかで、「三枝は梅園のなかに、近代ヨーロッパの哲学者たちにいささかの遜色もない哲学的精神と哲学的思索の横溢をみた。」と述べておられます。本書は、三枝が近代西欧哲学との同時代性において梅園を考察した著作を集成したものです。

山田慶兒氏は三枝の著作についてさらに次のように述べておられます。

「かれにとって梅園〔1723-1789〕を研究することは、梅園がそうであったように、みずからの頭で考えぬくことであった。かれはカント(1724-1804)とヘーゲル(1770-1831)を介して梅園を考え、梅園を介してカントとヘーゲルを考え、この奇しくも時代の重なり合う三人の哲学者を介してみずからの哲学をきたえあげていったのである。これこそまさに梅園の哲学的精神を受け継ぐ態度であったということができよう。すくなくとも三枝の自覚においてはそうであった、とわたしは考える。三枝の梅園研究はその意味で今後も、わたしたちに大きな刺激を与えつづけてゆくだろう。」

山田慶兒氏ご指摘の点に加え、三枝が梅園の哲学に見た重要なポイントは、「科学の明るさと人間的歴史の暗さを統一的に把握する」点にありました。梅園の言葉で言えば、「理といえども、もと故(こ)の対立物(故之偶)である。理の照すは故の暗さを得てはじめて照すのである。暗いものは明を待ってはじめて暗さを獲得するのである。だから、理は冥々の地盤を得てはじめて理なのである」ということです。

(註 「理」に対する「故」は、跡という意味をもっており、時間による現象です。理そのものは跡をのこしませんが、生起するものは必ず跡をのこすのであり、故とは実際に生起する事件を意味します。事件は理そのものでなく、又抽象的な存在ではありません。必ず実質的なものですので、物質の問題はこれにつながります。梅園は、「理論をいいながら、未だ条理の故なるものが把握されていない場合が多い。その上、理論とか反理論ということに拘わり、理論の一辺に跼蹐していては、遂に死せる理論を以て活ける実質的なものに、抗弁することになる」、と言っています。)

近代化の早い時期から既に科学一辺倒の方向に問題のあることは少なからぬ人々に気づかれてはいましたが、それに対してただ反動的な態度をとるのではなく、科学の価値をさらに高めつつもいかにして次の次元を開いていくかという方向性は、今なおそれほど明確になっていません。三枝博音(1892-1963)は日本社会に科学的精神を根付かせるべき歴史段階にあった人ですが、その歴史段階においてすでに、「梅園の学説はもはや単なる科学主義ではない。彼にとっては科学と歴史的現実の交錯的形成そのものが問題である」という認識をもっていました。

現在のわれわれにとって、古いどころか、今こそ省みるべき思想がそこにあると思います。

このリンク先で詳細目次と本書のなかをいくらかご覧いただけます。

2014年4月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『現代アメリカ映画研究入門』

現代の映画研究をリードする二人、トマス・エルセサーとウォーレン・バックランドによる映画分析の新定番です。(原書Studying Contemporary American Film: A Guide To Movie Analysis)。

代表的な映画理論を網羅的に紹介し、一本の映画に複数の理論からアプローチすることで、理論が異なれば映画の意味も変わることを体感できるように書かれています。難解だと敬遠されがちな映画理論がぐっと身近になり、大量の映画を観ていなくても理論をツールとして使えるようになるガイドブックです。

取り上げられる映画と分析のテーマの対応関係は次の目次のようになっています。

1. 映画理論、方法、分析

2. クラシックな物語/ポスト‐クラシックな物語……ダイ・ハード

3. ミザンセン批評と統計的様式分析……イングリッシュ・ペイシェント

4. テーマ批評から脱構築分析へ……チャイナタウン

5. 『S/Z』、「読みうる」映画とビデオゲームの論理……フィフス・エレメント

6. 物語叙述(ナレーション)についての認知主義理論……ロスト・ハイウェイ

7. 写真画像とデジタル画像におけるリアリズム……ジュラシック・パークとロスト・ワールド

8. オイディプス物語とポスト‐オイディプス……バック・トゥ・ザ・フューチャー

9. フェミニズム、フーコー、ドゥルーズ……羊たちの沈黙

このリンク先で詳細目次と本書冒頭部分をご覧いただけます。

2014年3月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『天皇制の国民主権とノモス主権論――政治の究極は力か理念か』

法哲学者尾高朝雄による本書の主張と意義はおよそ下記の三点にあります。

1) 憲法制定時の国体論議を検証し、象徴天皇制においても国民主権が十全に機能することを示します。また、国民が望めば国民主権と並存する象徴天皇制の継続にも積極的意味があることを示します。

2) 憲法制定権力である国民の主権(国民の総意)が万能の力であることに疑問を呈します。国民主権のワイマール憲法体制は結局数の力でナチ政権の確立へと至りました。現在の日本でも国民の総意に基づく政権が強引な政治を行っています。主権が無制限の力であるならば、そのなりゆきを否定することができません。

3) 主権の所在論(国民にあるのか王にあるのか)を超えて、従来の主権概念の上位に「ノモスの理念」を組み込む事でこのアポリアに道を開き、主権概念を刷新します。

本書の底本は尾高雄著(1954年青林書院刊)『国民主権と天皇制』です(古書での入手は困難です)。初版の刊行は1947年ですが、初版刊行の後に本書の「ノモス主権論」などをめぐって尾高朝雄(東京大学教授・法哲学)と宮沢俊義(東京大学教授・憲法学)の間で論文による論争が起きました(その経緯は本書第7章第1節に記されています*1)。本書の底本は、その「親しい同僚同士の論争*2」を踏まえて第6章と第7章が加えられた増補版です。論争の中心となった「ノモス主権論」は法学の議論として大きな射程を持つもので、国民主権と天皇制の関係論にとどまるものではありません。

本書の論点を分析的に言うならば、「国民主権と天皇制の関係論」と、その議論に応用された「ノモス主権論」の二つからなっています。著者は国民主権と天皇制の関係を考察するために本書を著したのですが、法哲学者としての議論の重点はむしろ「ノモス主権論」にあったといえるでしょう。この法哲学上の大問題の帰趨に比べれば天皇制に関する問題は二次的なものにすぎないという考えを著者は示しています*3。

そこで、本書の特徴をよりよく示すために、今回刊行のこの新版においては書名を「天皇制の国民主権とノモス主権論」とし、また著者の立場の特徴を示すものとして「政治の究極は力か理念か」という副題を加えました。

尾高朝雄は論争相手の宮沢俊義にくらべ、現在一般にはほとんど無名です。その理由としては、1956年5月にペニシリン・ショックのため急逝したこと(尾高は1899年生)など、さまざまな事情が考えられるでしょうが、憲法学界にとってはその理由は明白で、尾高・宮沢論争の結果が宮沢の勝利とされて、その後、尾高の「ノモス主権論」は折にふれて振り返られることはあっても、積極的に検討されることがほとんどなくなったからであるといわれています*4。宮沢が憲法学界に大きな影響力を持ち、その学問の継承者である芦部信喜らもまた憲法学界に大きな影響力を持ったことも無関係ではないでしょう。

本書は50年以上も前の出版物ですが、国民主権と天皇制の関係を法学的に論じたものとしては、両者の関係を積極的に合理化するという点でユニークなものです。またノモス主権論についても、法哲学の議論としては、果たして尾高・宮沢論争をもって解決済というべきかどうか再検討する価値があるでしょう。

また、底本の刊行された時代と現在では国民主権と天皇制の関係を論じる条件が異なってきています。現行憲法制定時には、そもそも国民主権と天皇制が両立するものであるかどうかが問題となりましたが、憲法施行から65年以上を経た現在、「国体」というテーマをめぐって議論されることは全くなくなり、国民主権と象徴天皇制の並存は歴史的に定着したというに十分な時間が経過しています。そして国民主権も天皇制も廃される現実的な見通しは当面ないといってよいでしょう。天皇制廃止の意見をもつ最もまとまった集団である日本共産党においても、「天皇制を『容認』したとする報道が一部にみられますが、それは事実に反します」としつつ、「日本国憲法は国民主権を明記し、国民代表たる国会を通じた変革を可能とする政治制度を定めています。あらゆる進歩を阻んだ戦前の絶対主義的天皇制とは違って、天皇の制度が残ったいまの憲法のもとでも、日本共産党がめざす民主的改革は可能です。」としています*5。すでに相当な年月のあいだ現に存在し、なお今後も社会に大きな変化が生じないかぎりは継続して存在すると推測するに十分な理由がある国民主権と天皇制の並存は、どのように説明しうる事態なのでしょうか。本書はその点においてユニークな議論を展開する稀有な存在意義をもっています。この意義は、本書が刊行当時にもっていたそれとはまた違ったものであるといえるでしょう。

2014年 書肆心水

註

*1 本書246-254ページ。

*2 本書254ページ。

*3 例えば本書225ページ。「この種の考え方を克服しようとする私の『法哲学的』な理論が、実力としての主権の否定に到達することは、やむを得ない。この大問題の帰趨にくらべれば、『天皇制のアポロギヤ』のごときは第二次的な問題にすぎない。」

*4 時本義昭著「ノモス主権と理性主権」の「はじめに」。『龍谷紀要』第29巻(2008)第2号(CiNii 論文PDFオープンアクセス)。なお、この論文の冒頭に掲げられた「要旨」には次のようにある。「尾高朝雄のノモス主権論においては、抽象的な理念であるノモスに主権が帰属させられる。また、純理派は、革命期において、主権の帰属主体が『個別的で具体的』であったことが議会による無制限な支配や多数派による圧制をもたらしたとして、抽象的な存在である理性に主権を帰属させることを主張した。いずれにおいても、主権の帰属主体が抽象化されることによって主権の帰属主体自らによる主権の行使は不可能となり、その結果として主権の帰属と現実における主権の行使とが分離され、主権の行使は内在的に制限される。ところで、カレ・ド・マルベールの国民主権論における国民も抽象的な存在であることから、ノモス主権=理性主権=国民主権となる。さらに、宮沢俊義の国民主権論も、『誰でも』によって構成される国民が抽象的な存在であることから、この等式における国民主権に含まれる。その結果、意外にも、主権の帰属主体に関する限り、宮沢・尾高論争における理論的な対立要素はなくなるのである。」

*5 2004年2月4日『しんぶん赤旗』「天皇制を『容認』したか?」(https://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-02-04/0204faq.html)

2014年2月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『仏教経典史』

先月の『仏教哲学の根本問題』と同じ著者、碩学宇井伯寿による著作です。本書は、仏徒でもある近代日本仏教アカデミズムの開拓者が、脱迷信の近代的批判にたえる明晰な叙述と、信仰と学的研究を峻別した立場で、仏教史理解の第一歩である各経典成立の歴史を体系的に描く基本文献です。個々の経典についてある程度の知識を得たが、経典それぞれがどういう関係になっているのかが分からないという方におすすめしたい入門書です。各経典を歴史的に位置づけることによって、各経典の意義が明らかにされています。

第一章 小乗経典

第一節 経典成立の事情と経過

第一 経という語の意味

第二 翻訳の意義

第二節 釈尊の用いた言語

第三節 律の成立

第四節 結 語

第二章 大乗経典

第一節 大乗の発達

第二節 大乗経典の区分

第三節 第一期の経典の大要

第一 般若系統

第二 法華系統

第三 華厳系統

第四 浄土、密教系統

第四節 第二期の経典の大要

第一 涅槃系統

第二 勝鬘系統

第三 深密系統

第五節 第三期の経典の大要

第一 楞伽系統

第二 密教系統

第六節 大乗戒の経典

第七節 結 語

第八節 余 論

第三章 一 切 経

第一節 シナヘの伝訳

第二節 一切経、大蔵経

第三節 大蔵経の刊行

第四節 我が国に於ける一切経

第五節 結 語

一度読んで終りという種類の本ではありませんので、再読、三読する際のお役に立つようにと、下段に本文の記述の要点を見出しとして抽出し、下段の見出しだけでも論の流れを見て取れるようにしました。本のなかをご覧いただけるPDFファイルをご用意してありますので、体裁をご覧下さい。(ここのリンクで別ページへ)

また、本文は大活字11ポイントで組みましたので、視力の弱ってきたかたにも楽にお読みいただけるかと思います。本書と同じ体裁の先月刊『仏教哲学の根本問題』(宇井伯寿著)と文庫本と比較した写真を別ページにご用意しました。(ここのリンクで別ページへ)

2014年1月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『仏教哲学の根本問題』

碩学宇井伯寿による濃密な仏教理論入門です。仏教に関心のあるかたなら中村元のことはご存知と思いますが、宇井伯寿は中村元を東京帝大で指導した近代日本仏教アカデミズムの開拓者で、仏徒でもあります。中村元は東大において宇井伯寿の後継者となりました。

本書は、脱迷信の近代的批判にたえる明晰な叙述により、仏教の根本キータームを有機的に解説するもので、仏教の 「全体を貫く基本的な考え方=哲学」 のハンドブックとして優れた著作です。仏教のさまざまなキータームについて大体の理解はできたが、それらがどう関係しているのかもうひとつ全体的な理解に至らない、という方に最適の、言わば第二段階の入門書です。目次は次のとおりです。

第一 因果の理

第二 事 と 理

第三 理 と 智

第四 信と宗教心

第五 無我と空

第六 善 と 悪

第七 生死と涅槃

第八 仏教の特色

一度読んで終りという種類の本ではありませんので、再読、三読する際のお役に立つようにと、下段に本文の記述の要点を見出しとして抽出し、下段の見出しだけでも論の流れを見て取れるようにしました。本のなかをご覧いただけるPDFファイルをご用意してありますので、体裁をご覧下さい。(ここのリンクで別ページへ)

また、本文は大活字11ポイントで組みましたので、視力の弱ってきたかたにも楽にお読みいただけるかと思います。文庫本と比較した写真を別ページにご用意しました。(ここのリンクで別ページへ)

2014年1月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『華厳哲学小論攷』

先月に引き続き、中公新書 『忘れられた哲学者』(2013年6月刊、清水真木著)で再発見された土田杏村の著作です。土田杏村(1891-1934)は土田麦僊の弟で、京大で西田幾多郎に哲学を学びました。大学院在学中に雑誌 『文化』 を創刊し、社会、教育、文学、芸術など多方面にわたる評論活動を開始して、以後定職に就くことなく世を去るまで著作活動を継続した人物です。その短い生涯のあいだに公刊した著作は60点以上にのぼります。哲学の枠内にとどまることなく、文化全般にわたる多様な領域において健筆を揮いました。(著作リストを本の詳細紹介ページのほうに記してあります。)

本書は、「事理無礙」からさらに「事々無礙」の段階へと仏教を高めた華厳思想の哲学的可能性を求めて、大乗起信論が示唆する仏教の根本問題に、阿頼耶識の意義を鍵として挑んだ小さな著作です。形而上学批判としての認識論的仏教研究と位置づけることができるでしょう。古い著作ですが、現在読んでも根本的な問題提起として生きている仕事であると考えて刊行しました。

著者は、「仏教には認識論的批判が乏しい。そして一切否定の消極神学に陥り易い。有即無などいっても、有即無である境地の認識論的研究がなければ、仏教は近代人の要求を満たすものとはなり得ない。」という立場から、阿梨耶識の認識論的考察を試みています。

また、仏教哲学上の真の問題と土田が見るものについて、次のように述べています。

「以上の如くにして私は、有=無、色=空、随縁=如常の同一性の立場を明瞭に解釈する事が、仏教哲学上最も重要の問題となっていると考えるのである。しかしこれひとり仏教哲学上の難問ではない。西洋の現代哲学もまた等しくこの難問に接しているのである。しかし私が仏教哲学に就いて特にこのことを言うのは一体何故であるか。と言うにそれは、仏教哲学の進路に大いなる障害となっている消極神学〔negative Theology〕を征服せんがために外ならない。或いは静的なる仏教教理を生かして動的たらしめんがために外ならない。仏教教理の上には、従来ただ体験にのみ依頼して論理の解明を欠いていた問題は幾つもあった。しかもそれらの問題の中の重要なる一つは、この同一性の立場を解明することであると私は思う。仏教教理を目して単に否定道を採った消極神学であると見るならば、それは最早我々に何等の暗示をも与え得ざる沈腐の哲学である。我々はその如き消極神学の哲学には意義を認めていない。しかし仏教教理の中の大乗は決してこの否定道にのみ満足しているものではない。彼等は化城の迷いを離れて、再び現実の世界に降って来た。即ち単に涅槃に堕する消極神学者ではなかったのである。しかしそれは何処までも体験の論理の上に於てであって、知識の論理の上に於てではなかった。我々は現実の浮相を漸次に否定して行って、終に渾々淪々の真如に到達した。これはスピノザが世界実体としての神に到達したと同一のものである。スピノザの実体は入ることは出来ても出ることの出来ない穴にたとえられた。仏教の否定道に就いても又同様の非難が持ち上って来る。これそもそも何が故であるか。仏教哲学者が、論理的に、先に挙げた同一性の問題を明瞭ならしめなかったからである。」

2013年12月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『国文学への哲学的アプローチ』

中公新書 『忘れられた哲学者』(2013年6月刊、清水真木著)で再発見された土田杏村の論文選集です。土田杏村(1891-1934)は土田麦僊の弟で、京大で西田幾多郎に哲学を学びました。大学院在学中に雑誌 『文化』 を創刊し、社会、教育、文学、芸術など多方面にわたる評論活動を開始して、以後定職に就くことなく世を去るまで著作活動を継続した人物です。その短い生涯のあいだに公刊した著作は60点以上にのぼります。哲学の枠内にとどまることなく、文化全般にわたる多様な領域において健筆を揮いました。(著作リストを本の詳細紹介ページのほうに記してあります。)

その土田が晩年特に力を入れていたのが 「国文学」 の哲学的研究で、その成果は四巻連作の 『国文学の哲学的研究』(総ページ数約1600)に収められています。このたび当社で刊行する 『国文学への哲学的アプローチ』 は、そのなかから方法論的な議論を特徴としたものを選んでまとめたものです(表記は新漢字・新仮名遣いなどで現代化しています)。

「国文学」は、思想としては旧時代の遺物視される領域となりましたが、その傾向は百年ほど前にはすでに始まっています。ちょうど土田杏村の生きた時代がそのころにあたるでしょう。そのような時代にあって、土田杏村は哲学的アプローチによって国文学の真価を賦活し、その深層を現在化することに挑んでいます。

土田杏村が国文学者としてもっとも高く評価しているのは富士谷御杖(みつえ)です。土田は、「御杖に聞くべきは、その根本哲学だ。古典を理解する時のその一般的方法論だ。だから我々はその術語などは言霊であっても何でもよい。突き進めた彼の根本思想を尋ねて見たい」 と語り、従来国文学においてなされていない哲学的な方法で新境地をひらく構えを見せています。

「御杖の言うようにして見ると、言語を以て何事をか言うは、実は殺すのである」 という言葉から、その仕事のスタイルと射程をお察しいただけるのではないかと思います。

2013年11月

.jpg)

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『制定の立場で省みる日本国憲法入門』

第一集 芦田均 (衆議院憲法改正特別委員会委員長)

第二集 金森徳次郎 (憲法担当国務大臣)

現行憲法制定当事者の生の声により、日本国憲法をリアルに歴史の問題として捉え直すことを意図した企画です。各巻とも制定過程の経験談と、制定関係者としての立場による逐条的解説の二部構成としました。なぜそう変わったのか、変わらなかったことは何か、議論が紛糾したことは何か――制定の事情と機微を理解すると、今なら変えてもよいところ、今でも変えてはいけないところが、いずれの立場にとっても見えてきます。

第一集には、「九条」 芦田修正で知られる元首相の芦田均が、衆議院憲法改正特別委員会での出来事を当時の個人的メモや記憶に基づき報告する 「憲法調査会(第七回総会・1957年)」 の速記録ほか二篇の回顧談と、新憲法公布時に刊行した全条文を逐条解説する単行本 『新憲法解釈』 を収録しました。

第二集には、国会において改正草案に関する答弁をほとんど一人で行った憲法担当国務大臣金森徳次郎が、憲法制定議会の前後の出来事を報告する 「憲法調査会(第二回総会・1954年)」 の速記録と、新憲法公布後の 「煩悶」 を経て最晩年に語り遺した、新憲法全体を順を追って解説し解釈する単行本 『憲法遺言』 を収録しました。

現行憲法の制定過程に関する研究は、専門の憲法学者や隣接諸学の研究者によってなされた調査業績と議論が豊富にあり、例えば 「芦田均が語る芦田修正の意図は本当に修正提案の日に芦田が考えていたことなのか、本当は後付けなのではないか」 とか、「戦力完全放棄の最初の提案者が幣原首相だということは信ずべきことかどうか」 などについてさまざまな意見や判断があります。そうした各研究者のそれぞれの議論は、その主張をなすに必要な論拠を引用してなされていますが、各論文におけるその引用は、多くの場合判断の正当性を支えるのに最低限必要な範囲の断片的なものです。制定に携わった当時者たちの生の声をまとまったかたちで聞き、その人柄を感じ取り、制定現場の「論理」は勿論のことながら、「空気」や「駆け引き」をも踏まえて言説の行間を読み取ることは、問題の議論に読者自身が参加するうえで意義あることと当社は考えました。目次等は各巻の詳細を紹介する別ページでどうぞご覧下さい。

2013年10月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『百フランのための殺人犯――三面記事をめぐる対談』

著者はフランス文学の牙城、ガリマール社の 『NRF』 誌を長く仕切った編集長、「黒幕」 ジャン・ポーランです。ポーランが友人と交わした対話を素材にして、精神と言語の最深部にひそむ神秘を軽妙に語り合う対談仕立てのエッセーで、精神のパラドクスとそれに及ぼす言語の不思議な効果をめぐる洞察が示されています。話題の種自体はどれもありふれたものです。例えば 「ブリアンを描いた肖像画」 という章では次のような話がとりあげられます。

――ある女性がブリアンを描いた一枚の肖像画を見せられた。彼女が言うには、「あら、これは似てないわ」 。だが、彼女はブリアンに一度も会ったことがなかったのである。彼女は、ブリアンの数々の肖像画のうち、他の一枚を知っていたにすぎない。

この女性が間違った判断をしていることは誰もが分かることですが、いっぽうこれと同じ種類の間違いは、誰もがつい犯しがちなことも事実でしょう。こうしたことがどうしておきるのかが対談型式で考察され、その原理が明かされます。上記の話題は第一印象というもののはたらきを指摘するものですが、ブリアンならブリアンという名詞が、ブリアンについての部分的な印象と一体化してブリアン全体を代表してしまう例と言えるでしょう。本書の第 I 部ではこれが 「全体性の幻想」 と名づけられ、それに関するさまざまな話題が論じられます。

こうした 「全体性の幻想」 というものは、間違った一般化という単純な側面ばかりでなくて、なかなかニュアンスのある側面も持っていることを教えてくれるのが本書の面白さです。高級官僚が実際具体的に何をしているのかを知らない庶民は、汚職や天下りのニュースに触れて 「役人は搾取階級だ」 と思いますが、では多数の高級官僚の実際をよく知る人ならば高級官僚という語に正しく対応する全体像を描けるものでしょうか。このパラドクスに関して本書で次のような話題が示されています。

――ニヴェルノワは、かつて滞在したことのあるイギリスのことはよく知っていたものの、ロシアについてはあまりよく知らず、中国については何一つ知らなかった。だが彼は、中国人についてははっきりした考えをもち、ロシア人についてはいくぶんぼんやりした考えを、そしてイギリス人についてはひどく混乱した考えしかもちあわせていないと述べていた。

――ある歴史家は、第一次大戦の歴史を書いてみるよう勧められたが、時期尚早だと答えた。そして、それよりかなり以前のドレフュス事件についても、関連したパンフレットや新聞、文書や掲示物や書物が無尽蔵にあるので、さらに五、六十年経たない限りは研究できないのではないかと思っている、と述べた。さらに、そうした資料はほとんどすべて質の悪い紙でできていて傷み始めているのだから、私たちは幸運だ、と付け加えたのである。

「全体性の幻想」 のまた一つの例として本書であげられている、「一人のイギリス人がカレ 〔フランスの港町〕 に上陸したところ、岸辺で一人の赤毛の女を見たので、手帳に、フランス人女性は赤毛だと書き記した」 という話は、ごく素朴な短絡の例であって、すこし反省の頭を働かせれば誰でも避けられる間違いのように思われます。

ところが本書の議論によれば、人間の精神は不思議なもので、第一印象に伴うそうした間違いはそう簡単に避けられるものではないというのです。このイギリス人は理不尽に物事を一般化したと批判されるでしょう。しかし、どういうことがあるべきであったかは別にして、実際に起ったことに着目すれば、このイギリス人は 「どんなフランス人女性も、たった今自分が見たばかりのフランス人女性に似ているだろう」 と考えたのではなくて、「自分の出会ったのはフランス人女性そのものなのだ」 という考えを抱いたことにはほとんど疑いの余地がないとポーランは指摘するのです。詳しい議論は本書にゆずりますが、その議論を締めくくる実例として次のような 「私」 の体験談が紹介されています。

――僕は昨日、ベルフォールのライオン祭でアルマジロを見たけれど、それはほとんど偶然だったし、アルマジロについての何の予備知識もなかった。ポスター曰く、「死体を食らう動物、驚異の七不思議」。さて、第一印象はといえば、自分はとうとうアルマジロというものを目にした、一頭の特別なアルマジロではなく、ついにほかならぬアルマジロそのものを見た、というものだったよ。

当社既刊 『言語と文学』 に収録した 『タルブの花』 同様に、いわゆる明快さとは異なった、言語の神秘――しかるべく思考することはまずもって謎にしかるべき場所を与えることであるという意味での「ゼロ」――に寄りそうジャン・ポーランの魅力がよく発揮されている一冊です。翻訳者の安原伸一朗氏にはポーランを詳しく紹介する解説文を寄せていただきました。

2013年10月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

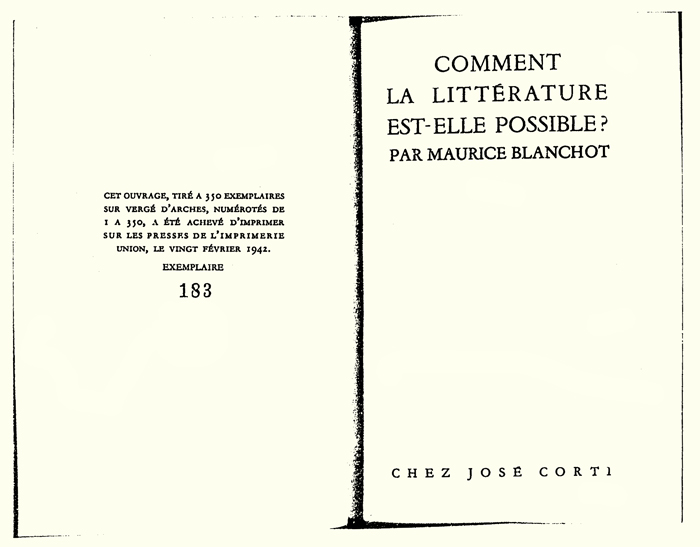

『カフカからカフカへ』

本書は、孤高の文芸批評家モーリス・ブランショによる自選カフカ論集成です。ブランショが自身の膨大な文芸批評のなかから一人の作家をめぐる評論集として編んだのは、この 『カフカからカフカへ』 一冊だけです。この事実はブランショにおけるカフカの存在の重要性を語っています。

本書のもう一つの特色は、巻頭に 「文学と死への権利」 という論考が収録されていることです。この論考にはカフカへの言及も数箇所ありますが、全体としてはカフカ論というよりは 「文学とは何か」 といったことを、標題の視点から論究する趣きのもので、ブランショの評論群において初期の最重要論考とされているものです。

この 「文学と死への権利」 が本書の巻頭に配されたことは、本書が単なるカフカ研究にとどまらず、ブランショの文学の最深部を開示する書物であることを意味しています。広く読まれるカフカの文学を通してブランショの特異な文学理論が開かれる、ひとつの 「ブランショ入門」 として、文学あるいは言語の根源について関心をお持ちの読者層にお薦めしたい一書です。

2013年10月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『玄洋社怪人伝』

本書は、玄洋社を代表する頭山満とその一派の行動、人となりを伝える文章を集めたものです。本人の談話や自伝的著作、近親者による評伝から特に面白い話を選んで構成したアンソロジーで、扱われる人物は、頭山満、来島恒喜、杉山茂丸、内田良平、奈良原至、進藤喜平太です。条約改正問題で大隈重信を襲撃した伝説的存在、来島恒喜の、事件に至る経緯と事件の詳細を記録した『来島恒喜』(的野半介監修)、玄洋社人物伝の定番『近世快人伝』(夢野久作著)の主要部分も収録しました。

杉山茂丸はある時期から玄洋社を離れて杉山個人として行動しましたが、杉山の葬儀が玄洋社葬としておこなわれたことからも分るように、終生頭山満との強い関係において活動しました。内田良平もある時期から黒龍会の主催者としての活動を主とするようになりましたが、内田の活動もまた常に玄洋社の頭山満と強く結びついたものでした。本書ではこの二人も広義の玄洋社に属するものと考えて、「玄洋社怪人伝」の書名にて全体をくくりました。

なお、本書に収めた文章のうち、頭山満本人の談話、杉山茂丸本人の著作の抄録、内田良平の部の二篇は、2008年に書肆心水より刊行した『アジア主義者たちの声(上)』にも収めたものです。(同書収録内容のうち犬養毅の部を除いた本文のほとんどが本書にも収録されています。)同書はしばらく前から品切ですので、同書ご入手ご希望の方は本書をその代わりにお求めいただければ幸いです。既に『アジア主義者たちの声(上)』をお読みの方は、本書の収録内容をよくご確認いただいてからお求めになられますようお願い致します。

2013年9月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『維新の思想史』

思想史の碩学、津田左右吉の最晩年の業績、幕末維新期の思想史研究論文集です。津田左右吉の研究業績は全集版で33巻(各巻500~600ページ)に及ぶ厖大なもので、その内容も記紀をはじめ、中国思想、仏教、神道などと多岐にわたっていますが、それらはいずれも、津田の代表作『文学に現われたる国民思想の研究』を軸とする「国民思想」史研究の一環と見るべきものです。

津田左右吉が一生を費やしたその(国民)思想史研究の出発点の動機は、幕末維新期の思想状況に対する疑問であったと津田自身が語っています。そして、その出発点の課題は最晩年になってようやく果たされました。本書はその成果を収めたものです。

近年、歴史学の分野で従来の幕末維新期に対する評価の見直しが進んでいますが、(例えば岩波新書の「シリーズ日本近代史1」井上勝生著『幕末・維新』など) 津田左右吉はその先駆者であったといえるでしょう。津田が今から五十年も前に、すでにこのような視角で史実を評価していたことは一般にはあまり知られていないようです。近代日本の出発点である「維新」をいかに評価するかということは、現在の状況の評価に深いところでつながっています。その点で、津田の幕末維新期の研究は現在の我々に益するところが大きいと考えて本書を刊行いたしました。

2013年8月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『行き詰まりの時代経験と自治の思想 権藤成卿批評集』

最近刊行されました中島岳志氏の『血盟団事件』でも血盟団事件に影響を与えた思想家として論じられている、「自治の思想家」権藤成卿の批評文集です。権藤が最晩年に刊行した二冊、『血盟団事件 五・一五事件 二・二六事件 その後に来るもの』と『自治民政理』で構成してあります(『自治民政理』のほうは後篇のみ収録)。

『血盟団事件 五・一五事件 二・二六事件 その後に来るもの』のほうは時局批評文で、『自治民政理(後篇)』のほうは権藤思想の理論的構造を示したものです。明治以来の官僚制国家中心主義に対する、生産=生活共同体の自治思想を提唱した権藤の思想の要所は、この二冊で知ることができます。

開国、日露戦勝、世界大戦の好景気を経た後に、不況と大震災後の行き詰まりから血盟団事件、五・一五事件、二・二六事件に至るテロと戦争の時代へと墜ちた過去。そして、敗戦復興から高度成長、バブル経済を経た後に、長い不景気と大震災後の行き詰まりへと再び至った現在。かつての行き詰まりの時代経験のなかから生み出された権藤の自治思想は、「二周目後半の近代日本」に対する教訓を示していると考えて本書を刊行いたしました。

2013年7月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『アナキスト地人論 エリゼ・ルクリュの思想と生涯』

地理学の立場から人間の自由と共生を問う異色のアナキスト、エリゼ・ルクリュ(1830-1905)の思想と生涯を紹介する本を製作いたしました。グローバリゼーションという抽象的で画一的な普遍文化が世界を覆う今、「多様な地に即した多様な人間性」という人類史的現実を踏まえたエリゼ・ルクリュの共和思想がいまこそ意味を持つと考え、日本のアナキストとして著名な石川三四郎が遺した仕事を再編成して一書としたものです。石川三四郎は、ポール・ルクリュ(エリゼの甥)家において労働と生活をともにした間柄ですので、日本人としてはエリゼ・ルクリュの紹介者として最も相応しい人物です。

本書第I部の底本は、エリゼ・ルクリュ著『地人論(第1巻・人祖論)』(石川三四郎訳、1930年、春秋社)です。本書にはそのうち序文と三つの章を収録しました。原書(L'Homme et la Terre)初版は1905年から1908年にかけて6分冊4巻構成で刊行されたものです。第II部の底本は、石川三四郎著『エリゼ・ルクリュ――思想と生涯――』(1948年、国民科学社)です。

西洋中心主義、自民族中心主義を相対化し、生きたものとしての地球という視点から動植物、人間その他、全てが連帯的に存在しうる世界を提唱するエリゼ・ルクリュの思想は、今日のわれわれの課題に示唆するところが大きいと考え、本書を刊行いたしました。

2013年5月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『東洋的芸術精神 大西克礼美学コレクション3』

大西克礼美学コレクション完結篇です。哲学の一分野である美学を日本に導入した大西克礼(1888-1959)は、西欧美学の枠をこえて日本独自の美概念を理論的に考察し、既存の美学にそれらを組み込んで、新たな普遍美学の創造を試みました。「大西克礼美学コレクション」は、大西の諸著作のなかから日本的・東洋的美の諸概念を論じた著作を選んで三巻にまとめたものです。

第1巻『幽玄・あはれ・さび』には、書名の通り「幽玄」「あはれ」「さび」を論じたものを収めました。第2巻『自然感情の美学』には、日本文化の原点である万葉集に見られる自然感情の考察と、古今東西における自然感情の諸類型の考察を収めました。最終巻の第3巻『東洋的芸術精神』は、東洋的芸術精神のパントノミー即ち本源的綜合性とは何かを示し、生活の全面と深く一体化する芸術の心を綜合的に理論化した著作で、大西克礼美学研究の最終的到達点を明示する大作の遺稿です。

2013年4月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『媒介的自立の哲学 田辺哲学イントロダクション』

西田幾多郎に次ぐ「京都学派」の哲学者として活躍した田辺元の仕事は、「西田哲学」に対して「田辺哲学」と呼ばれました。田辺の哲学は、初期の科学・数理哲学、発展期の「種の論理」、転換期の「懺悔道の哲学」、そして晩年の「死」をめぐる哲学というように、論点のジャンルは広範囲にわたっています。従来、「種の論理」あるいは「絶対弁証法」をキーワードにして語られることの多かった田辺哲学ですが、このたび田辺哲学の入門書となることを意図して刊行するこの田辺の論文選では、田辺哲学への一つの入り口として「媒介的自立」というキーワードを設定し書名に掲げました。

「種の論理」、「懺悔道」、あるいは「死の哲学」というように幾つかの主要論点からなる田辺哲学の全体は「媒介」というキーワードに貫かれています。観念弁証法(ヘーゲル)と唯物弁証法(マルクス)をともにこえるための独自の「絶対弁証法」を提唱する田辺哲学が「媒介」をキーワードとするのは当然であるにしても、その「媒介」とはどのような「媒介」であるのか。

田辺哲学が新たな哲学素として提出する「媒介」は、止揚が全体化に帰結する弁証法を意味するものではなく、相容れない物同士が、止揚において個々の自立性をかえって高めるものです。

本書は、この田辺哲学の個性をわかりやすく見て取る方法として、知性および精神性諸ジャンルの、媒介的な関係性を論じたテキストを選択しました。例えば、常識と哲学と科学と宗教とはそれぞれ違うものですが、この、重なりうる部分もありながら強く対立するそれぞれ同士の関係は、田辺哲学の視点から見るとどのようなものとしてあるのか。論理と倫理、合理性と実証性といった関係もこの立場から考察され、さらには、西洋的存在論と東洋的空観との「媒介的自立関係」という、西田・田辺の時代ならではの先駆的な世界史的新課題も示されます。

2013年2月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『自然感情の美学 大西克礼美学コレクション2』

大西克礼(1888-1959)は、哲学の一分野である美学を日本に導入した美学者です。大西は既存の美学の枠をこえて、「幽玄」「あはれ」「さび」をはじめとする日本独自の美概念を理論的に考察し、既存の美学にそれらをも組み込んで新たな普遍美学の創造を試みました。「大西克礼美学コレクション」は、大西の諸著作のなかから日本的(東洋的)美の諸概念を論じた著作を選んで三巻にまとめるものです。

日本特有の美概念は主に文芸において練り上げられてきましたが、それらは長く理論的な考察がなされないまま、ただ体験的に論じられて来ました。大西克礼の仕事はそれらの美概念を理論的に考察した画期的なものです。国文学や美学の分野にとどまらず、日本的感性の本体を探ろうとするさまざまな立場の人々にとって、繙読して益あるものと思います。

コレクションの第1巻には、「幽玄」「あはれ」「さび」を論じたものを収めましたが、今月刊行のコレクション第2巻『自然感情の美学――万葉集論と類型論』には、日本文化の原点である万葉集に見られる自然感情の考察と、古今東西における自然感情の諸類型の考察を収めました。近刊の第3巻は、大きな枠組みにより総合的な美学理論を提出する『東洋的芸術精神』です。

2013年1月

.jpg)

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『北里柴三郎読本』

本書は北里柴三郎の伝記と北里自身の論説を集めて北里の事績と言説のあらましを示す「北里柴三郎読本」です。

本書に収めたテキストはいずれも北里研究所により非売品として刊行された『北里柴三郎伝』(1932年)と『北里柴三郎論説集』(1978年)から選び出したものです。『北里柴三郎論説集』のほうは1700ページほどに及ぶ超大冊で、集めえた限りのもの(単行本を除く)が叙述の形式を問わずことごとく収められています。両書ともに非売品であるためか、東京の区立図書館をはじめほとんどの公共図書館において蔵書されておらず、一般の目に触れる機会が稀です。そこで、北里自身の言葉に接してみたいという求めに応じうる本となることを意図して商品化したのが本書です。新漢字・新仮名遣いを採用して表記を現代化しました。「読本」を志向した本書では、伝染病医学に通じていない一般読者にも理解できる比較的読みやすいテキストを『論説集』から選んでいます。そして収録した各テキストを北里の人生の各局面に照らして理解しうるように、最も基礎的な伝記をあわせて収めてあります。その簡にして要を得た伝記『北里柴三郎伝』の編纂叙述は、北里の指導を受け北里と共に働いた直弟子の手になるもので、後年の各種北里伝は多くをこれに拠っています。

北里柴三郎は細菌学・伝染病研究を開拓した医学者の一人ですから、北里自身の研究史は細菌学・伝染病研究の発達史を語るものでもあります。また、北里は研究室内の学問にとどまらず伝染病予防のための社会的な事業にも力を入れましたから、北里自身の研究史は医療社会史としての側面も持っています。北里が活躍した時期の全体にわたるテキストを収める本書を通読することによって、北里の全体的真価が、1.卓越した学理的業績の面と、2.その学理探究の本来の目的である人々の健康を実現するための衛生行政の面、とを兼ね備えた両面性にあることが伝わるだろうと思います。

目次等、別途ご用意してある詳細ページでどうぞご覧下さい。

また、本の中をご覧いただけるPDFファイルもご用意してあります。

2012年12月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『幽玄・あはれ・さび 大西克礼美学コレクション1』

大西克礼(1888-1959)は、哲学の一分野である美学を日本に導入した美学者です。大西は既存の美学の枠をこえて、「幽玄」「あはれ」「さび」をはじめとする日本独自の美概念を理論的に考察し、既存の美学にそれらをも組み込んで新たな普遍美学の創造を試みました。「大西克礼美学コレクション」は、大西の諸著作のなかから日本的(東洋的)美の諸概念を論じた著作を選んで三巻にまとめるものです。

日本特有の美概念は主に文芸において練り上げられてきましたが、それらは長く理論的な考察がなされないまま、ただ体験的に論じられて来ました。大西克礼の仕事はそれらの美概念を理論的に考察した画期的なものです。国文学や美学の分野にとどまらず、日本的感性の本体を探ろうとするさまざまな立場の人々にとって、繙読して益あるものと思います。

コレクションの第2巻は、「幽玄」「あはれ」「さび」と不可分の「自然感情」について、日本文化の原点である万葉集に見られるそれの考察と古今東西におけるその諸類型の考察を収めた『自然感情の美学』で、第3巻は、大きな枠組みにより総合的な美学理論を提出する『東洋的芸術精神』です。

2012年11月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『大川周明世界宗教思想史論集』

大川周明畢生の宗教研究の精髄を集めた論集を刊行いたします。人類の宗教性はどこから来たか、そしてどこへ行くべきか。――史上一切の宗教を宗教の一連鎖として考える立場から、世界宗教の総合的進化が考察されています。目次は次の通りです。

I 世界宗教思想史

序

宗教の進化

東西に於ける覚者の出現

キリスト及びキリスト教

近代に於けるキリスト教的信仰の変遷

仏陀及び仏教

摩訶般若波羅密多心経

教祖・教法・教団

ドイツに於ける宗教思潮

信神の意義

II インド思想概説

インドの地と人

インド精神の種々相

吠陀(ヴェーダ)に現われたるインド精神

奥義書に現われたる哲学的思索

奥義書以後の思想信仰

インド精神の実践的方面

種姓制度について

現代インドの精神的復興

現代インドの政治的思潮

インド復興の将来

第 I 部は、遺稿の宗教論と1921年刊行の『宗教原理講話』(東京刊行社)中の数章で構成し、第 II 部は、1930年刊行の『大思想エンサイクロペヂア第八巻』(春秋社)に収録された「印度思想概説」の全文です。

第 I 部に収めた遺稿は、1962年刊行の全集版で公刊されたもので、その構成は次のようになっています。

第一 人格的生活の原則

第二 宗教の進化

第三 東西に於ける覚者の出現

第四 基督及び基督教

第五 近代に於ける基督教的信仰の変遷

第六 回教に於ける神秘主義(本文なし)

第七 仏陀及び仏教

第八 摩訶般若波羅蜜多心経(中断)

第九 教祖・教法・教団

第十 人生に於ける宗教の意義(本文なし)

全集版の編集委員註によれば、第五の章末までには通しでページ番号が記されていて、第六の章以降は章ごとに独立したページ番号が記されているので、第五の章までは脱稿したものと考えうるとされています。

この遺稿は全く新しく書き起こされたものではなく、『宗教原理講話』の訂正増補版と見るべきものです。『宗教原理講話』の構成は次のようになっています。

第1章 宗教とは何ぞや

第2章 原始宗教に於ける崇拝の対象

第3章 初期に於ける宗教の進化

第4章 部族的宗教より司祭宗教へ

第5章 普遍宗教の出現

第6章 預言者の宗教

第7章 預言者としての老子

第8章 預言者としての孔子及びソクラテス

第9章 基督出現以前のイスラエル宗教

第10章 耶蘇の生涯

第11章 耶蘇の宗教及び基督教(上)

第12章 耶蘇の宗教及び基督教(下)

第13章 仏陀以前の印度宗教

第14章 仏陀の生涯

第15章 仏陀の福音及び仏教の発達

第16章 独逸に於ける宗教思潮

第17章 近代欧羅巴に於ける宗教思想の変遷

第18章 教法、教祖、教会

第19章 信神の意義

遺稿と『宗教原理講話』の記述内容を対照すると、遺稿の各章は『宗教原理講話』の各章をほとんどそのまま使用している場合と、『宗教原理講話』のいくつかの章から部分的に抜き出して合成している場合の違いはありますが、遺稿で新しく計画された「六・八・十」の三つの章(二つは未起稿で一つは中断)と第一の章を除く全てが『宗教原理講話』の内容と重なっています。

遺稿の第一の章「人格的生活の原則」は1926年に刊行された『人格的生活の原則』(東京宝文館)の改訂原稿と見るべきもので、内容は大川周明本人の宗教的道徳思想の精髄を記したものです。単行本版の『人格的生活の原則』は書肆心水既刊(2008年)の『大川周明道徳哲学講話集――道』に収録してあり、遺稿の記述はそれとほとんど同じですので、本書には掲載しませんでした。

以上の事情により、本書の第 I 部には遺稿の第二~第五、第七~第九を収め、さらに『宗教原理講話』にはあって遺稿にはない二つの章「第16章 独逸に於ける宗教思潮」「第19章 信神の意義」を補いました。

なお、『宗教原理講話』の「第一章 宗教とは何ぞや」の後半部分の内容は遺稿の幾つかの章に織り込まれているので、前半部分だけを本書の「序」として使用しました。

2012年10月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『近代日本官僚政治史』

中央集権近代化の政治史を通して、官僚界の形成とその位置の変遷を概説する入門書です。官僚はいかなる事情で国政の本体を担う存在となったのか、その経緯をたどり、民意からの隔絶という伝統の淵源を幕末以来の歴史に探ります。

本書は、田中惣五郎の著作、『近代日本官僚史』(1941年、東洋経済新報社出版部刊)と『改訂・日本官僚政治史』(1954年、河出書房刊)の合冊新版です。『日本官僚政治史』は『近代日本官僚史』の改訂版として刊行されたもので、通常は改訂版の刊行により初版は基本的な価値を失うものでしょうが、以下に記す理由から、初版『近代日本官僚史』にも今日復刻する価値があると考えました。

改訂版『日本官僚政治史』は、初版『近代日本官僚史』の幕末に関する部分を省き、大幅な改訂を施したものです。二書の目次を対照しただけでも改訂が全面的なものであることが察せられるでしょう。改訂版の記述量は初版の約六割と、大幅に圧縮されています。初版と改訂版それぞれの刊行年における時局がしからしめたであろう著述態度の違いも大きなものであり、改訂版においては著者の史観による批評性が発揮されています。論じられる事柄も選択的に整理されて、著者の解釈が示された著作となっているといえるでしょう。初版には見られない史料も多く採用されています。

改訂版に対する初版の存在意義としては、改訂版で省かれた幕末の歴史があることが第一です。第二は、改訂版の記述量が減ったために省かれた史実が、初版には多く記されていることです。初版は、全般的な政治的社会的状況の歴史を語りつつ、そこから時々の官僚に求められた職能や、官僚界の位置と動向を浮かび上がらせるといった方法で著されており、主題である官僚そのものについての言及が少ないと感じられる時代もありますが、その反面、時々の官僚界のありように関わる複合的な政治状況を詳しく伝えているという利点があります。

上記の理由から、二著の全体をあわせて一冊の新版として復刻することとしました。初版と改訂版の関係なので重複する部分も多く、この二著の全体をそのまま掲載することには紙数の無駄があることは否めません。しかし、この貴重な労作を後世に継承するための一手段として合冊という選択をしました。本書はこうした事情のものですので、まずは改訂版を読んで、後に初版によってその不足を補うように使われるとよいかと思います。

2012年9月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『三木清歴史哲学コレクション』

三木清の著作には、現在も廉価版で販売されている『哲学入門』(岩波新書)『哲学ノート』(中公文庫)『人生論ノート』(新潮文庫)がありますので、日本人の哲学者としては比較的広く、長いあいだ親しまれてきた存在でしょう。このたび当社より刊行します『三木清歴史哲学コレクション』は、単行本の『歴史哲学』に加え、歴史哲学を論じた諸論考を収めたもので、三木哲学における一つの重要テーマである「歴史哲学」の全体像を一冊で見渡すことができます。

兵庫県生まれの三木は、第一高等学校入学のために上京し、在学中に西田幾多郎の『善の研究』を読んで、京大で西田について哲学を専攻しようとの意を固めました。当時、一高を出て京大に進むことは極めて異例であったと言われています。三木の歴史哲学研究は京大在学中以来のもので、晩年の主著『構想力の論理』にいたるまでその「歴史意識」は貫かれています。

西田に学んだ三木は、根本的な哲学的課題を継承し、それを三木独自のフィールドで果たしていったといえるでしょう。主体と客体は分離したものと考える従来の「論理」の限界をのりこえて、行為と物の切り離しえなさを論理化しようとする「新しい論理」への試み。それを歴史の問題として哲学的に考察した仕事が三木清の歴史哲学です。「歴史」あるいは「歴史性」という問題は、西田哲学でも一つのキーワードになってはいるものの、まとまった著作としては主題化されていません。その問題に三木は相当量の著述をもって取り組みました。その成果をまとめたものが本書です。西田哲学に強いご関心をお持ちのかたに特におすすめいたします。

2012年7月・8月

.jpg)

.jpg)

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『津田史学の思想 津田左右吉セレクション1』

『日本文化と外来思想 津田左右吉セレクション2』

『記紀の構造・思想・記法 津田左右吉セレクション3』

古事記・日本書紀の理性的で批判的な研究を創始し、真に学問的な日本思想史を提唱した津田左右吉の入門選集です。津田左右吉は、その代表作『文学に現われたる我が国民思想の研究』(岩波文庫版・全8冊)でよく知られ、またその記紀研究が出版法違反(皇室の尊厳冒涜)で起訴されたことがよく話題になる歴史学者です。津田の研究業績は日本の思想史的研究ばかりでなく広範囲の中国思想にも及び、厖大な量の著作が残されています。

津田史学の特徴をよくあらわす一側面として、戦前の皇国史観の時代には皇国史観を批判し、戦後の唯物史観の時代には唯物史観を批判したことを指摘できるでしょう。今ではこの二つの立場が学問的な歴史学としては問題のあるものであることは明らかな常識となりましたが、この二つの史観のそれぞれが一世を風靡しているそのさなかにおいてそれを根本的に批判し否定したことの意義は大きなものです。これまでの津田左右吉評価においては皇国史観批判の側面が主に論じられ、その立場は戦後の歴史学に大きな影響を与えましたが、その反面で唯物史観批判をも含めた全体としての津田史学の評価はまだこれからの課題という部分が少なくありません。狂信的な二つの史観が交替して主導した時代を終えた第三の時代に属する現代において、参照すべき一つの立場が津田史学であると考え、津田の多様で厖大な業績のなかから入門的な観点で選択した著作をテーマごとにまとめ、「津田左右吉セレクション」として刊行いたします。各巻の目次は次の通りです。

●第1巻 津田史学の思想

必然・偶然・自由

歴史の学に於ける「人」の回復

史学は科学か

歴史の矛盾性

日本歴史の取扱いかたについて

学問の本質

歴史の考えかた

過去の生活をどう理解するか

わたくしの記紀の研究の主旨

出版法違反裁判上申書(抄)

●第2巻 日本文化と外来思想

シナ思想と日本

日本文化とシナ及び朝鮮の文化との交流

漢字と日本文化

日本思想形成の過程

日本精神について

世界文学としての日本文学 ――文学の比較研究について――

日本の神道(抄)

●第3巻 記紀の構造・思想・記法

記紀の研究の序説

研究の目的及びその方法

我々の民族とシナ人及び韓人との交渉

文字の使用と古事の伝承

記紀の由来、性質、及び二書の差異

記紀の記載の時代による差異

神代の物語

神代史の結構

神代史の潤色

神代史の性質及びその精神

神代史の述作者及び作られた年代

書紀の書きかた及び訓みかた

神とミコト

2012年6月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『朝鮮の美 沖縄の美 柳宗悦セレクション』

先月刊行の 『仏教美学の提唱』 につづく 「柳宗悦セレクション」 の第二作です。日本の民芸について多くの著作をのこした柳宗悦には、朝鮮の工芸美と沖縄の工芸美を論ずる著作も少なからずあります。本書はそれらのうち主だったものを集めて一冊にしたものです。朝鮮の美、沖縄の美はいかなる事情のもとにあらわれたのかを考察した柳は、それが民族の 「生活」 と 「自然」 に由来していることを発見します。そうした美は、技巧の末に堕ちた現代に反省を促しているようです。目次は次のとおりです。

朝鮮の美

「朝鮮民族美術館」の設立に就て

朝鮮の美術

朝鮮の品々

李朝陶磁器の特質

李朝窯漫録

李朝の壺

「高麗」と「李朝」

朝鮮茶碗

李朝陶磁の美とその性質

李朝陶磁の七不思議

朝鮮の木工品

朝鮮の石もの

沖縄の美

挿絵略解

挿絵小註

沖縄の民芸

芭蕉布物語

『沖縄織物裂地の研究』序

現在の壺屋とその仕事

琉球の富

2012年5月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『仏教美学の提唱 柳宗悦セレクション』

柳宗悦が自己の民芸思想の最終到達点として提唱した 「仏教美学」 に関するテキストの集成です。従来、柳の 「仏教美学」 については 「美の法門」 「無有好醜の願」 「美の浄土」 「法と美」 の四つのテキストが代表的なものとして岩波文庫 『新編・美の法門』 とちくま学芸文庫 『柳宗悦コレクション 3 こころ』 に収められるなどして広く知られてきましたが、柳の提唱する 「仏教美学」 の多様な具体相とニュアンスを示す著作は他にも豊富にあり、本書はそれらを集めたものです。

「人は恐らく、在銘の作を作る時より、無銘の作を作る時の方が心が自由であろう」 と考えた柳が、美醜の彼岸における 「自在の美」 「他力の美」 を、具体的な 「物」 に即して多様に語ります。「他力の美」 をもつ工芸品はどのような事情のなかで生み出されるのかが考察され、天才的・個性的な美を作り出そうとする心(自己)を離れたところに、「作り出されたもの」 としてではなく 「生み出されたもの」 としてあらわれてくる美を感じ取る心が提唱されています。目次は次のとおりです。

仏教美学の悲願

民芸美の妙義

美とは何か

美醜について

美醜以前

美の公案

美感と信心

美 と 禅

美の世界を介して

美の召命

他力門と美

自力と他力

自力と恩力

工芸に於ける自力道と他力道

物 と 法

無銘品の価値について

狭間の公案

仏法多子なし

只この一つ

只の境地

凡人と救い

無功徳の功徳

東洋的確信

伝統の価値について

人物と自然物

円空仏と木喰仏

民間の仏体

自然児棟方志功

不生の文字

版画の間接美について

模様とは何か

来月は 「柳宗悦セレクション」の第二作として 『朝鮮の美 沖縄の美』 を刊行いたします。

2012年4月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『意識と意志 西田幾多郎論文選』

書肆心水刊行の西田幾多郎論文選、第七作です。三木清との対談集 『師弟問答 西田哲学』 と、西田の手紙および日記の選集 『西田幾多郎の声 前篇・後篇』 を加えますと十作目の本となりました。

本書 『意識と意志』 は、処女作 『善の研究』 で広く知られる 「純粋経験」 の思想から、西田哲学と呼ばれるにふさわしい円熟期の 「場所の哲学」 へとその思索がブレイクスルーする過程で集中的に考察された 「意識」 と 「意志」 をテーマとする諸論文の集成です。

これまで当社より刊行しました西田幾多郎の著作は次のとおりです。詳細はリンク先の各ページにてご覧下さい。

●西田幾多郎キーワード論集

●西田幾多郎生命論集

●西田幾多郎日本論集

●種々の哲学に対する私の立場

●実践哲学について

●真善美

●意識と意志

●西田幾多郎の声 前篇

●西田幾多郎の声 後篇

●師弟問答 西田哲学

2012年3月

.jpg)

※書影のリンク先ページに詳細を掲載

『和辻哲郎日本古代文化論集成』

古事記編纂1300年のこの機に、日本文化史の第一人者和辻哲郎が日本の古代の文化的側面について研究した論考を集めて刊行いたします。仏教文化の影響を受ける以前の日本文化の深層を明るみに出す和辻日本文化論の原点です。考古学的史料と神話伝説や詩歌の文献にのこされた古代人の生命の痕跡から、和辻一流の手法によって、古代人の想像力と構想力、そしてその 「湿やかな」 心情が読み出されています。

今では学術的立場において古事記や日本書紀に記された物語の全体を歴史と見る人はいないでしょう。これは和辻が活躍した時代 (大正期以降) も既に同じことでした。和辻は、本書に収めた 『日本古代文化』 の新版序文 (1951年) に次のように記しています。